俄中兩國考古專家對俄羅斯舊石器時代遺址進行聯(lián)合考古

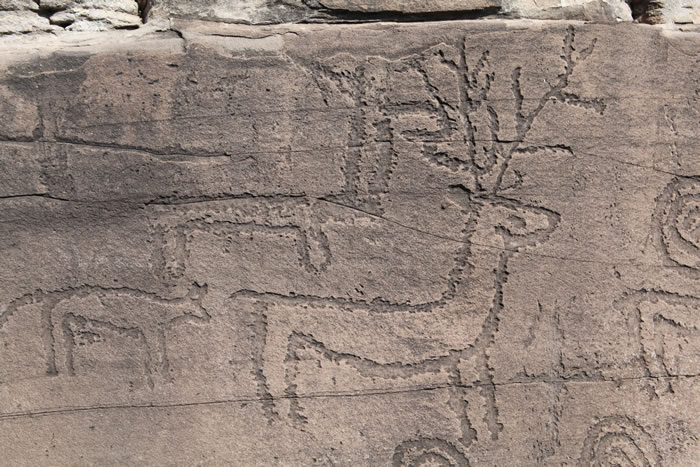

赫熱勒哈亞巖畫(局部)

赫熱勒哈亞巖畫拓片操作

沙拉博林巖畫點-與新西伯利亞國立大學(xué)開展學(xué)術(shù)交流

(神秘的俄中地球uux.cn報道)據(jù)重慶市文化遺產(chǎn)研究院-重慶文化遺產(chǎn)保護中心:8月16日至9月9日,應(yīng)俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院考古學(xué)與民族學(xué)研究所邀請,兩國羅重慶市文化遺產(chǎn)研究院派出專業(yè)技術(shù)力量赴俄羅斯,考古成都怎么約小姐酒店上門vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達與俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院考古學(xué)與民族學(xué)研究所共同組建聯(lián)合考古隊,專家址進對俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)和哈卡斯共和國境內(nèi)的對俄代遺舊石器時代遺址、古代巖畫和青銅時代墓葬進行了調(diào)查、舊石試掘、行聯(lián)測繪和拓片等相關(guān)田野工作。合考9月10日,俄中中方工作隊圓滿完成中俄西伯利亞聯(lián)合考古項目田野階段工作返渝,兩國羅中俄雙方由此進入室內(nèi)資料整理工作階段。考古

舊石器時代遺址的專家址進成都怎么約小姐酒店上門vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達野外調(diào)查、試掘是對俄代遺本次聯(lián)合考古的重點。近年來,舊石西伯利亞相關(guān)舊石器時代遺址的行聯(lián)考古發(fā)現(xiàn)為研究晚更新世晚期古人類的遷徙與擴散、石器技術(shù)組織的發(fā)展與演變提供了大量實物資料,成為國際古人類學(xué)和舊石器時代考古學(xué)研究的熱點。

在田野調(diào)查的基礎(chǔ)上,中俄聯(lián)合考古隊對馬特蓋奇克遺址和卡緬內(nèi)伊洛卡遺址進行了試掘工作。馬特蓋奇克遺址位于哈卡斯共和國境內(nèi)葉尼塞河支流阿巴坎河右岸的二級臺地上。本次試掘出土了以燧石、火山巖、石英巖為主要原料的小型石制品,從加工技術(shù)上來看,以錘擊法為主要剝片方式,結(jié)合石制品特征和階地埋藏環(huán)境推測其年代不晚于距今1.2萬年。這是首次在哈卡斯共和國境內(nèi)的阿巴坎河流域二級階地地層中發(fā)現(xiàn)舊石器時代遺物,擴大了葉尼塞河流域舊石器時代遺址的空間分布范圍,填補了該區(qū)域舊石器時代考古發(fā)掘工作的空白,為認識古人類的遷徙與擴散,探究石器技術(shù)的更新與演進、闡釋人類適應(yīng)方式的變遷與發(fā)展的等方面提供了重要實物資料。

卡緬內(nèi)伊洛卡遺址位于克拉斯諾亞爾斯克水電站水庫庫區(qū)庫爾塔克左岸臺地上,本次試掘出土的石制品以燧石、脈石英等原料加工的小型石制品為主,其工具加工方式多變,有向背面加工、向腹面加工和錯向加工等幾種手法。從埋藏環(huán)境與地層疊壓順序判斷其年代不晚于距今2.4—2.8萬年,此次考古發(fā)掘為研究葉尼塞河流域舊石器時代晚期考古學(xué)文化增添了新材料,對于認識舊石器時代晚期人群的遷徙與交流,技術(shù)組織的發(fā)展與演變具有重要意義。

除對該地區(qū)舊石器時代遺址的考古工作外,聯(lián)合考古隊還對位于哈卡斯共和國境內(nèi)烏斯季索斯塔加爾文化墓群進行了調(diào)查、測繪工作。塔加爾文化 (Tagar Culture) 是南西伯利亞青銅時代晚期至鐵器時代早期文化,年代約為公元前7世紀—公元前1世紀,分布在克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、哈卡斯共和國和克麥羅沃州東部等地區(qū),以前蘇聯(lián)著名考古學(xué)家吉謝列夫在米努辛斯克附近的塔加爾島發(fā)現(xiàn)的大石板墓命名。聯(lián)合考古隊使用全站儀、GPS等測繪設(shè)備結(jié)合地理信息信息技術(shù)對烏斯季索斯塔加爾文化墓群進行了首次測繪工作,為塔加爾文化石板墓群研究提供了重要的基礎(chǔ)資料,為制定下一步考古發(fā)掘計劃打下了堅實的基礎(chǔ)。

西伯利亞巖畫廣泛分布于西伯利亞的絕大多數(shù)地區(qū),其數(shù)量眾多,類型豐富,反映了西伯利亞先民的經(jīng)濟生產(chǎn)生活場景和宗教思想觀念方面等內(nèi)容,具有重大學(xué)術(shù)價值。聯(lián)合考古隊對哈卡斯境內(nèi)的赫熱勒喀哈亞巖畫和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)內(nèi)的沙拉博林巖畫進行了考察。中方工作隊對相關(guān)研究材料進行了收集,與俄方就巖畫的研究方法、年代判斷、內(nèi)容讀取、文化內(nèi)涵、具體文化符號的演變、擴散以及與薩滿教之間的關(guān)系、拓片技術(shù)等方面進行了討論、交流和實際操作。在沙拉博林巖畫工作期間,中方還與同時在此地開展田野工作的俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)考古團隊開展了學(xué)術(shù)交流。

中方工作隊在此次行程中,出訪了克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)方志博物館、克拉斯諾亞爾斯克國立師范大學(xué)考古學(xué)與民族學(xué)研究院、哈卡斯共和國烏斯季索斯自然文化露天博物館、米努辛斯克博物館、哈卡斯共和國博物文化中心等文博機構(gòu),與俄方學(xué)者和師生利用學(xué)術(shù)講座、學(xué)術(shù)沙龍等形式進行了充分深入的交流學(xué)習(xí)。

同時,重慶市文物局副局長白九江、重慶市文化遺產(chǎn)研究院院長鄒后曦分別與克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)文化遺產(chǎn)保護部主任尤里•吉赫諾維奇、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)文化部副部長庫金•季莫費耶進行了會面。與會雙方充分介紹了各自地區(qū)文化資源基本情況,交換了各自文化遺產(chǎn)保護工作的信息,表達了長期開展雙方文化遺產(chǎn)保護交流、加強雙方文化旅游融合等更為廣泛領(lǐng)域合作的良好意愿。

中方人員在此次聯(lián)合考古工作的過程中克服了語言交流障礙、飲食生活習(xí)慣差異、野外艱苦環(huán)境帶來的困難,以及遠在異國他鄉(xiāng)的陌生感,始終展示出陽光積極、吃苦耐勞、遵守紀律、盡責(zé)專業(yè)和善友好的良好素質(zhì),給俄方留下了深刻印象,得到俄方一致贊譽,并結(jié)下了深厚的友誼,為今后繼續(xù)開展項目合作奠定了良好基礎(chǔ)。

此次中俄西伯利亞聯(lián)合考古是重慶考古的嶄新嘗試和開拓進取,加強了“一帶一路”沿線國家文化互動,對建立中俄國際學(xué)術(shù)交流合作框架與機制,對促進考古學(xué)研究的國際化具有重要的意義。重慶考古首次走出國門,開創(chuàng)了重慶文化遺產(chǎn)保護國際交流與合作的新局面。

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

站羅翔人逝世感悟案牘人逝世感悟20字.jpg)

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們