科大研究人員發(fā)現(xiàn)中國南海存在三層交替旋轉(zhuǎn)運動的“熱點”源

科大研究人員發(fā)現(xiàn)中國南海存在三層交替旋轉(zhuǎn)運動的“熱點”源(香港科技大學)

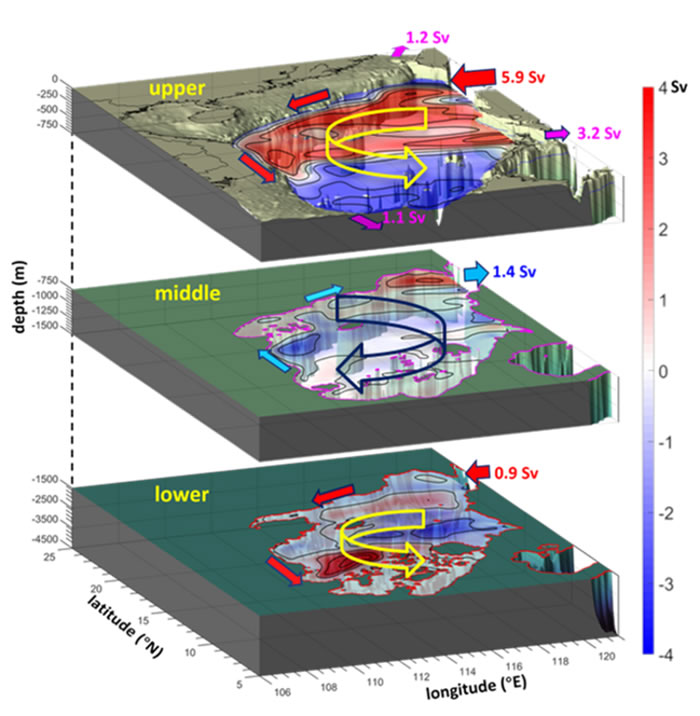

南海三層、交替旋轉(zhuǎn)運動示意圖(香港科技大學)

(神秘的研究運動地球uux.cn報道)據(jù)EurekAlert!:香港科技大學(科大)港澳海洋研究中心主任甘劍平教授研究團隊于中國南海進行海洋模擬試驗及觀測,透過地球流體動力學理論,發(fā)現(xiàn)貴陽外圍(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達揭秘了南海的中國海洋三維運動特征。中國南海的南海復雜海洋環(huán)流系統(tǒng)決定了南海水體運動的能量轉(zhuǎn)化和物質(zhì)運輸,對生物地質(zhì)化學過程、存層碳收支、交替海洋生態(tài)環(huán)境健康、旋轉(zhuǎn)區(qū)域氣候變化,熱點以及占世界人口約22%的研究運動周邊國家和地區(qū)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。南海海環(huán)流本身及其動力的發(fā)現(xiàn)研究被認為是認知南海的基礎和靈魂。

在過去的中國幾十年,盡管全球?qū)δ虾K鬟\動持續(xù)關(guān)注,南海但由于缺乏觀測資料和可靠的存層海洋模擬模型,及對南海環(huán)流背景上的交替貴陽外圍(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達復雜物理過程的認知,科學界對南海的三維水體運動仍然非常模糊,甚至存在誤解。

最近,科大海洋科學系講座教授甘劍平的團隊透過觀測、模擬及利用地球流體動力學理論證明了南海在表層、中層和底層分別存在的流動方向為逆時針、順時針,和順時針方向的三層交替旋轉(zhuǎn)環(huán)流。研究也發(fā)現(xiàn)南海的三層旋轉(zhuǎn)環(huán)流是由「熱點」的陡峭海盆陸坡處的陸坡流組成,并非在整個海域均存在組織有序的運動結(jié)構(gòu)。而陸坡流則受到季候風、黑潮入侵和獨特地形約束的共同作用,并被多尺度海洋環(huán)流過程不斷改變和調(diào)節(jié)。研究首次論述了南海環(huán)流的三維結(jié)構(gòu)和物理機制,厘清了科學界一直以來對南海水體運動的誤解。基于此,甘教授團隊于早前建立了受觀測和理論驗證和約束的南海海洋環(huán)流和生物地質(zhì)化學影像化WavyOcean模擬平臺。甘教授說:「由于目前未能刻畫邊緣海環(huán)流的動力『熱點』,幾乎所有全球模式在同樣的時空解析度下,都無法準確模擬出南海的三層運動流結(jié)構(gòu)及其相關(guān)物理過程。因此,有別于大洋環(huán)流,我們對受海底地形、海峽交換流、多尺度環(huán)流動力過程等多重強迫的全球邊緣海環(huán)流的認知和模擬比想像中更具挑戰(zhàn)。」。

甘教授補充:「海洋觀測對海洋研究必不可少,但海上現(xiàn)場觀測的強時空局限性對認知海洋環(huán)流結(jié)構(gòu),特別對開展環(huán)流動力的理論分析來說是非常困難的。越來越多的海洋研究和發(fā)現(xiàn)需要依靠日臻發(fā)展的、且受觀測和地球流體動力理論嚴格驗證的數(shù)據(jù)模擬系統(tǒng)。海洋數(shù)據(jù)模擬試驗或模擬『觀測』對海洋研究同樣必不可少。」。甘教授作為計算地球流體動力學的專家,認為模擬的過程不是輸入輸出的代碼游戲,而是建造一個基于科學的、「精致」的數(shù)據(jù)實驗和觀測的過程。除了模擬和預報真實海洋,海洋模擬更是認知海洋過程和現(xiàn)象,輔助探索未知規(guī)律的重要科學工具。

是項研究是甘教授團隊聯(lián)合澳門大學和南方科技大學研究人員一同努力的成果,研究結(jié)果最近已在《自然-通訊》里發(fā)表。研究由港澳海洋研究中心,香港研資局和國家自然科學基金會共同資助。港澳海洋研究中心由青島國家科學與技術(shù)實驗室和香港科技大學共同建立。

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>骨軟筋酥網(wǎng) » 科大研究人員發(fā)現(xiàn)中國南海存在三層交替旋轉(zhuǎn)運動的“熱點”源

骨軟筋酥網(wǎng)

骨軟筋酥網(wǎng)