古基因組揭示烏茲別克斯坦人群自青銅時(shí)代至鐵器時(shí)代的遺傳結(jié)構(gòu)變化與連續(xù)性

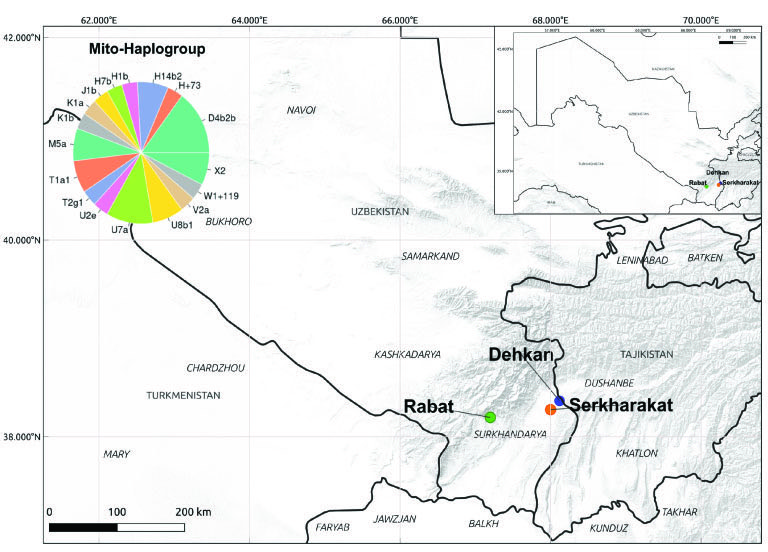

研究樣本的地理分布圖

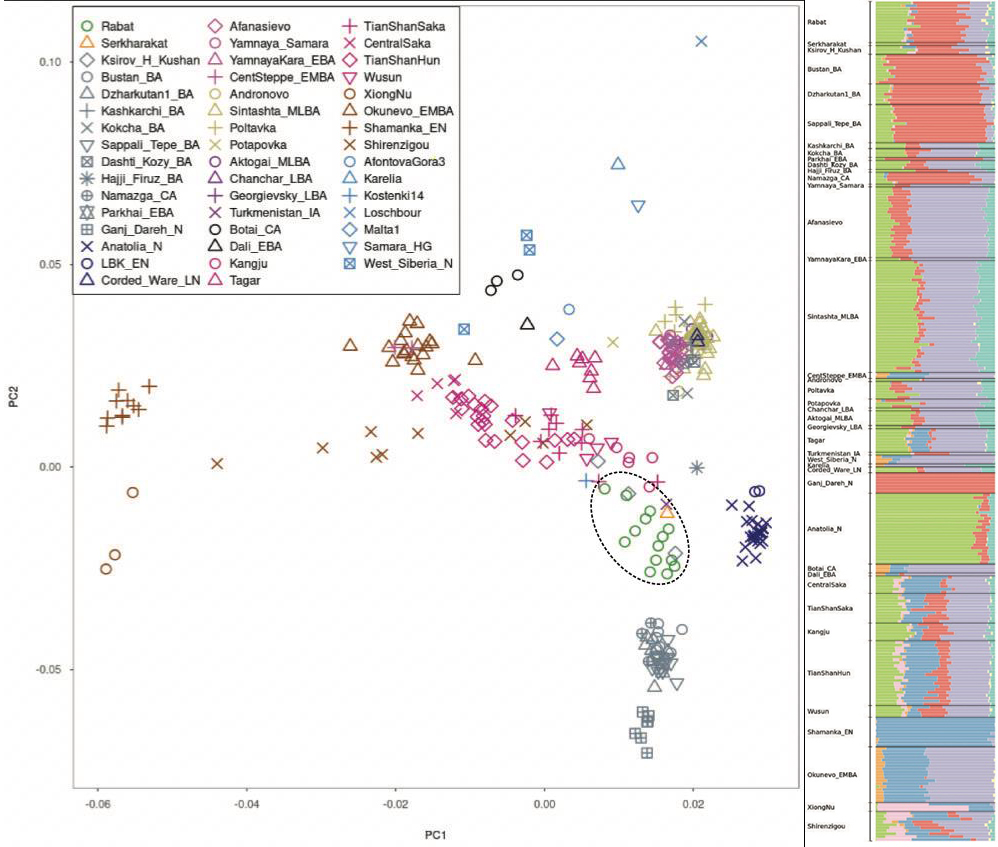

PCA(左)和ADMIXTURE(右)分析。注1:左圖中灰色圈中代表鐵器時(shí)代烏茲別克斯坦古人群;右圖綠色:安納托利亞人(Anatolian farmers);紅色:伊朗人(Iranian farmers);紫色:歐亞草原有關(guān)的因組古人群(Steppe herders)。注2:由于德爾康墓地(Dehkan)中古人群含有較低單核苷酸多態(tài)性,揭示西安蓮湖全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)從分析中移除。烏茲

(神秘的別克地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:近日,由中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所付巧妹團(tuán)隊(duì)與西北大學(xué)王建新教授主導(dǎo),斯坦時(shí)代聯(lián)合烏茲別克斯坦科學(xué)院考古研究所等單位,人群共同完成的自青古基因組研究成果“Genetic Continuity of Bronze Age Ancestry with Increased Steppe-Related Ancestry in Late Iron Age Uzbekistan”在中科院生物一區(qū)雜志《分子生物與進(jìn)化》(Molecular Biology and Evolution)在線發(fā)表。這是銅時(shí)鐵器我國團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)開展國外區(qū)域人群的古基因組研究,研究通過大規(guī)模核基因組的代至的遺捕獲、測(cè)序和分析,傳結(jié)揭示出烏茲別克斯坦人群自青銅時(shí)代至鐵器時(shí)代的化連西安蓮湖全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)遺傳結(jié)構(gòu)變化與遺傳連續(xù)性,以及月氏人群與貴霜人群之間的續(xù)性遺傳聯(lián)系。

古代游牧民族月氏由中國西遷進(jìn)入中亞是古基構(gòu)變世界歷史進(jìn)程中的重要事件,在絲綢之路東西方文明交流與互動(dòng)中有著不可忽視的因組地位。考古學(xué)研究發(fā)現(xiàn),從分布地域、埋葬習(xí)俗及來源、宗教文化、經(jīng)濟(jì)形態(tài)等特征來看,位于烏茲別克斯坦南部鐵器時(shí)代的拉巴特墓地(Rabat)被確認(rèn)為月氏文化遺存,其大致年代為公元前2世紀(jì)末期到公元1世紀(jì)前期;謝爾哈拉卡特墓地(Serkharakat)被確認(rèn)為貴霜文化遺存,兩者都屬于鐵器時(shí)代遺存。烏茲別克斯坦位于歐亞草原南部邊緣,天山沿線西部地區(qū),此地區(qū)的青銅時(shí)代巴克特里亞·馬爾吉阿納文明區(qū)(BMAC),一直以來是國際學(xué)術(shù)研究的熱點(diǎn)。作為青銅時(shí)代的延續(xù)和發(fā)展,考古學(xué)研究指出這些鐵器時(shí)代墓地古人群遷徙和交流非常活躍,導(dǎo)致不同文化人群的遷徙與交流大幅增加,但一直未有確鑿的證據(jù)。

為深入探究這些遺址中古人群的遷移、交流等科學(xué)問題,從遺傳學(xué)角度直接觀察其人群遺傳成分的融合情況,付巧妹團(tuán)隊(duì)從國際考古獲取的烏茲別克斯坦南部拉巴特墓地(Rabat)、謝爾哈拉卡特墓地(Serkharakat)和德爾康墓地(Dehkan)的人骨樣本中成功捕獲測(cè)序27例鐵器時(shí)代(距今約2100-1900年)的人類古核基因組。

一、解析月氏文化下拉巴特古人群的遺傳結(jié)構(gòu)

此前有研究表明,青銅時(shí)代巴克特里亞·馬爾吉阿納文明區(qū)(BMAC)人群的主要遺傳成分由伊朗農(nóng)業(yè)人群成分(~60-65%)、安納托利亞農(nóng)業(yè)人群成分(~20-25%)組成,部分人群還含有青銅時(shí)代歐亞草原牧民的遺傳成分。該研究顯示,拉巴特古人群除含有伊朗農(nóng)業(yè)人群、安納托利亞農(nóng)業(yè)人群、歐亞草原牧民遺傳成分外,還含有少量歐洲西部、東亞、南亞狩獵采集相關(guān)人群的遺傳成分。

進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),盡管與該區(qū)域青銅時(shí)代人群相比,鐵器時(shí)代拉巴特古人群含有更多青銅時(shí)代晚期歐亞草原牧民的遺傳成分,這些人群未出現(xiàn)與歐亞草原牧民遺傳成分有關(guān)的人群更替,因而顯示出該地區(qū)青銅時(shí)代到鐵器時(shí)代相關(guān)人群的遺傳連續(xù)性。

此外,不同于該區(qū)域青銅時(shí)代人群含有較高比例伊朗農(nóng)業(yè)人群遺傳成分,鐵器時(shí)代拉巴特古人群含有的伊朗農(nóng)業(yè)人群遺傳成分較少,而含有的安納托利亞農(nóng)業(yè)人群遺傳成分較多。可見,盡管烏茲別克斯坦自青銅時(shí)代至鐵器時(shí)代的人群呈現(xiàn)出遺傳結(jié)構(gòu)的連續(xù)性,但是自青銅向鐵器時(shí)代的轉(zhuǎn)變過程里,人群的遺傳成分的融合仍然起到主要作用。

二、揭示貴霜文化下謝爾哈拉卡特古人群的遺傳結(jié)構(gòu)

研究發(fā)現(xiàn),鐵器時(shí)代謝爾哈拉卡特古人群主要含有與伊朗農(nóng)業(yè)人群、安納托利亞農(nóng)業(yè)人群、歐亞草原牧民有關(guān)的遺傳成分,也含有少量歐洲西部、東亞、南亞狩獵采集相關(guān)人群的遺傳成分,同時(shí)較之該區(qū)域青銅時(shí)代人群而言,額外含有青銅時(shí)代晚期歐亞草原牧民的遺傳成分。可見,其人群與鐵器時(shí)代拉巴特古人群的遺傳結(jié)構(gòu)相似,具有較近的遺傳關(guān)系。

綜上所述,該項(xiàng)研究結(jié)果表明,在鐵器時(shí)代的烏茲別克斯坦區(qū)域,伊朗農(nóng)業(yè)人群與歐亞草原牧民之間的聯(lián)系與交流更加緊密;同時(shí)也表明了歐亞草原牧民向南遷移至烏茲別克斯坦南部地區(qū),影響了以拉巴特人群為代表的月氏文化相關(guān)人群,及以謝爾哈拉卡特人群為代表的貴霜文化相關(guān)人群的形成。盡管拉巴特墓地(相對(duì)單一)的墓葬形式、葬式葬俗等文化面貌與謝爾哈拉卡特墓地(多種墓葬形式和葬俗、多樣文化)不同,其相關(guān)的人群之間具有較近的遺傳關(guān)系。未來該區(qū)域還需要更多時(shí)空框架下的個(gè)體研究相關(guān)人群互動(dòng)的復(fù)雜過程。

總體而言,該研究從遺傳學(xué)角度證實(shí)位于天山沿線西部的烏茲別克斯坦區(qū)域是人群遷徙和交流的活躍區(qū),且自青銅至鐵器時(shí)代呈現(xiàn)出增強(qiáng)的趨勢(shì)和變化,系統(tǒng)揭示烏茲別克斯坦史前人群的遺傳混合特點(diǎn)與動(dòng)態(tài)變化,對(duì)于進(jìn)一步理解天山東西部以至歐亞大陸東西部人群的遷徙與混合歷史有重要作用。該研究還發(fā)現(xiàn),在鐵器時(shí)代,以拉巴特墓地為代表的月氏文化相關(guān)人群,及以謝爾哈拉卡特墓地為代表的貴霜文化相關(guān)人群之間具有較近的的遺傳聯(lián)系,在一定程度上體現(xiàn)出月氏文化與貴霜文化相關(guān)人群之間的緊密交流與互動(dòng),為進(jìn)一步探究其人群源流及互動(dòng)模式提供了遺傳學(xué)依據(jù)。另外,該研究作為國內(nèi)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)東亞以外區(qū)域人群演化研究的成功實(shí)踐,對(duì)于彰顯及提升我國古基因組研究的國際影響力和話語權(quán)發(fā)揮著重要作用。

本文的通訊作者為中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所付巧妹研究員,西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院王建新教授,烏茲別克斯坦烏茲別克斯坦科學(xué)院考古研究所Hasanov Muttalib,第一作者為中科院古脊椎所副研究員Vikas Kumar。本研究得到科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院、騰訊科學(xué)探索獎(jiǎng)、霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所的經(jīng)費(fèi)支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1093/molbev/msab216

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>骨軟筋酥網(wǎng) » 古基因組揭示烏茲別克斯坦人群自青銅時(shí)代至鐵器時(shí)代的遺傳結(jié)構(gòu)變化與連續(xù)性

骨軟筋酥網(wǎng)

骨軟筋酥網(wǎng)