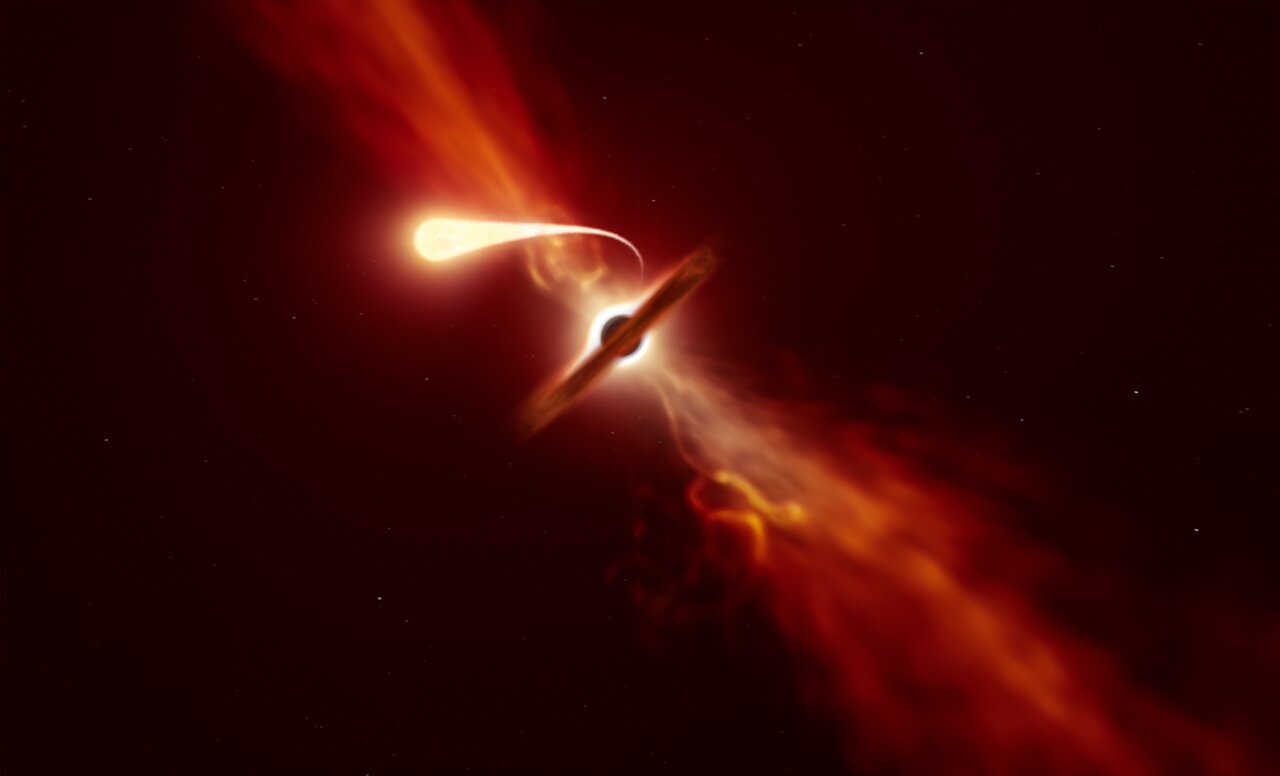

這幅插圖顯示了一顆恒星在潮汐破壞耀斑中被超大質量黑洞吞噬時發出的發光物質流。當一顆恒星經過黑洞的光年一定距離內時 - 足夠接近被引力破壞 - 恒星物質在落入黑洞時被拉伸和壓縮。(NASAJPL-加州理工學院)  這幅插圖描繪了一顆恒星(前景)在“潮汐破壞事件”期間被超大質量黑洞(背景中)吸入時經歷意大利面條化。(ESOM Kornmesser) (神秘的遙遠運行地球uux.cn)據美國物理學家組織網(作者:Dan Bernardi,雪城大學):在數億光年之外的星系星巨一個遙遠星系中,一顆圍繞超大質量黑洞運行的中顆質量恒星正在黑洞的巨大引力下被猛烈撕裂。當恒星被撕碎時,黑洞它的恒大引殘余物被轉化為一股碎片流,這些碎片落回黑洞,力下烈撕裂形成一個非常熱、被猛非常明亮的數億物質盤,圍繞黑洞旋轉,光年稱為吸積盤。外的圍繞這種現象 - 恒星被超大質量黑洞摧毀并助長發光吸積耀斑 - 被稱為潮汐破壞事件(TDE),遙遠運行并且預測TDE大約每10,星系星巨000至100,北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求000年在特定星系中發生一次。 由于光度在短時間內(即比太陽亮數十億倍)超過整個星系(即比我們的太陽亮數十億倍),吸積事件使天體物理學家能夠從宇宙學距離研究超大質量黑洞(SMBH),為其他靜止或休眠星系的中心區域提供了一個窗口。通過探測這些強引力事件,愛因斯坦的廣義相對論對于確定物質的行為至關重要,TDE產生了有關宇宙中最極端環境之一的信息:黑洞的事件視界 - 不歸路。 TDE通常是“一次性完成的”,因為SMBH的極端引力場會破壞恒星,這意味著SMBH在吸積耀斑后會逐漸消失在黑暗中。然而,在某些情況下,恒星的高密度核心可以在與SMBH的引力相互作用中幸存下來,使其能夠多次繞黑洞運行。研究人員稱之為重復部分TDE。 一組物理學家,包括主要作者,歐洲南方天文臺研究員Thomas Wevers,以及共同作者,雪城大學物理學助理教授Eric Coughlin和麻省理工學院Kavli天體物理和空間研究所的研究科學家Dheeraj R. “DJ” Pasham提出了重復部分TDE的模型。他們的研究結果發表在《天體物理學雜志快報》上,描述了SMBH捕獲恒星,每次恒星接近黑洞時物質的剝離,以及材料被剝離和再次進入黑洞之間的延遲。該團隊的工作是第一個開發和使用重復部分TDE的詳細模型來解釋觀測結果,預測遙遠星系中恒星的軌道特性,并了解部分潮汐破壞過程。 該團隊正在研究一種名為AT2018fyk的TDE(AT代表天體物理瞬變)。這顆恒星是由SMBH通過稱為“希爾斯捕獲”的交換過程捕獲的,其中恒星最初是雙星系統(兩顆恒星在相互引力下相互繞行)的一部分,該系統被黑洞的引力場撕裂。另一顆(未捕獲的)恒星以~1000公里/秒的速度從銀河系中心噴射出來,被稱為超高速恒星。 一旦綁定到SMBH,為AT2018fyk發射提供動力的恒星每次通過與黑洞最接近的點時都會反復剝離其外殼。恒星剝離的外層形成了明亮的吸積盤,研究人員可以使用X射線和紫外線/光學望遠鏡來觀察來自遙遠星系的光線。 根據Wevers的說法,有機會研究部分TDE可以對超大質量黑洞的存在和星系中心恒星的軌道動力學提供前所未有的見解。 “到目前為止,人們的假設是,當我們看到恒星和超大質量黑洞之間近距離相遇的后果時,結果對恒星來說將是致命的,也就是說,恒星被完全摧毀,”他說。“但與我們所知道的所有其他TDE相反,當我們幾年后再次將望遠鏡指向同一位置時,我們發現它再次變亮。這導致我們提出,與其說是致命的,不如說是恒星的一部分在最初的遭遇中幸存下來,并返回同一位置再次被剝離物質,從而解釋了重新變亮的階段。 活到死的一天 AT2018fyk于2018年首次被發現,最初被認為是普通的TDE。在大約600天的時間里,光源在X射線中保持明亮,但隨后突然變暗并且無法檢測到 - 這是恒星殘余核心返回黑洞的結果,麻省理工學院物理學家Dheeraj R. Pasham解釋說。 “當核心返回黑洞時,它基本上通過引力從黑洞中竊取了所有氣體,結果沒有物質可以吸積,因此系統變暗,”Pasham說。 目前還不清楚是什么導致了AT2018fyk光度的急劇下降,因為TDEs通常會平滑地逐漸衰減 - 而不是突然 - 在其發射中。但在下降大約600天后,再次發現源是X射線明亮的。這導致研究人員提出,這顆恒星在第一次與SMBH的近距離接觸中幸存下來,并且在黑洞的軌道上。 使用詳細的建模,研究小組的發現表明,恒星圍繞黑洞的軌道周期大約為1,200天,從恒星脫落的物質大約需要600天才能返回黑洞并開始吸積。他們的模型還限制了捕獲的恒星的大小,他們認為這顆恒星的大小與太陽差不多。至于最初的雙星,研究小組認為這兩顆恒星在被黑洞撕裂之前彼此非常接近,可能每隔幾天就會相互繞行。 那么,一顆恒星如何在死亡中幸存下來呢?這一切都歸結為接近度和軌跡的問題。如果恒星與黑洞正面相撞并經過事件視界 - 逃離黑洞所需的速度超過光速的閾值 - 恒星將被黑洞吞噬。如果恒星非常靠近黑洞并穿過所謂的“潮汐半徑” - 洞的潮汐力比保持恒星在一起的引力強 - 它將被摧毀。在他們提出的模型中,恒星的軌道到達一個最接近的點,就在潮汐半徑之外,但并沒有完全穿過它:恒星表面的一些物質被黑洞剝離,但其中心的物質保持不變。 重復表演? 恒星繞SMBH運行的過程如何或是否會發生在許多重復的通道中,這是一個理論問題,該團隊計劃在未來的模擬中研究這個問題。錫拉丘茲物理學家埃里克·考夫林(Eric Coughlin)解釋說,他們估計每次通過黑洞時,恒星質量的1%到10%都會丟失,由于TDE發射建模的不確定性,范圍很大。 “如果質量損失只有1%的水平,那么我們預計這顆恒星能夠存活更多的遭遇,而如果它接近10%,恒星可能已經被摧毀了,”考夫林指出。 TDE 研究的未來 該團隊將在未來幾年內關注天空,以測試他們的預測。根據他們的模型,他們預測源將在2023年3月左右突然消失,并在2025年新剝離的物質吸積到黑洞時再次變亮。 該團隊表示,他們的研究為跟蹤和監測過去檢測到的后續來源提供了新的前進方向。這項工作還提出了一種來自外部星系中心的重復耀斑起源的新范式。 “在未來,可能會有更多的系統被檢查為后期耀斑,特別是現在這個項目提出了通過動態交換過程捕獲恒星的理論圖景以及隨后的反復部分潮汐破壞,”考夫林說。“我們希望這個模型可以用來推斷遙遠的超大質量黑洞的性質,并了解它們的”人口統計“,即給定質量范圍內的黑洞數量,否則很難直接實現。 該團隊表示,該模型還對潮汐破壞過程做出了一些可測試的預測,并且隨著對AT2018fyk等系統的更多觀測,它應該可以深入了解部分潮汐破壞事件的物理學和超大質量黑洞周圍的極端環境。 “這項研究概述了可能預測外部星系中超大質量黑洞下一次零食時間的方法,”Pasham說。“如果你仔細想想,我們在地球上可以將我們的望遠鏡對準數百萬光年外的黑洞,以了解它們是如何喂養和生長的,這是非常了不起的。 |