位于沖繩海槽熱泉區(qū)的合作海帽廣州模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達深海帽貝群落。深海帽貝多附著于深海貽貝的首次貝殼上(白色箭頭所示)。(以下圖片均來自CREDIT:科大)

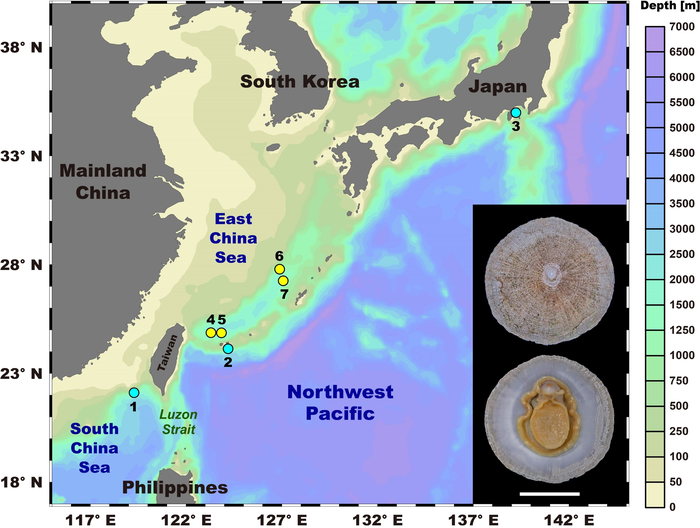

深海帽貝在西北太平洋冷泉區(qū)(藍點)與熱泉區(qū)(黃點)的群體采樣點。 1-3:三個分別位于南海蛟龍海脊、連通廣州模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達黑島海丘,香港性與相模灣的研究于西冷泉區(qū);4-7:四個位于沖繩海槽的熱泉區(qū)。右下角插圖:展示深海帽貝的合作海帽形態(tài)特征(比例尺 = 1 厘米)。

科大海洋科學(xué)系講座教授暨系主任錢培元(左二)與浸大生物系教授邱建文(右二)及研究團隊成員科大海洋科學(xué)系助理教授王巖(左一)及博士后研究員徐婷(右一)。破解平洋

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)EurekAlert!:香港科技大學(xué)(科大)與香港浸會大學(xué)(浸大)的研究人員合作,首次破解一種廣泛分布于西北太平洋深海熱泉(hydrothermal vent) 與冷泉區(qū)(hydrocarbon seep)的深海帽貝的種群歷史、遺傳結(jié)構(gòu),以及群體連通性。這項研究不僅有助我們了解深海生物在棲息地、地形,與洋流互相影響下的遷徙規(guī)律、分布歷史,以及當(dāng)代基因流,更可為保育海洋生物多樣性及制定環(huán)境管理策略提供重要科學(xué)依據(jù)。

20世紀(jì)70年代末至80年代初深海熱泉與冷泉區(qū)的相繼發(fā)現(xiàn),極大地改變了人類對地球上生命進化過程的認(rèn)知。與主要由光合作用驅(qū)動的陸地及淺海生態(tài)系統(tǒng)不同,深海熱泉與冷泉這種黑暗、高壓,并經(jīng)常伴有高濃度有毒物質(zhì)的生態(tài)環(huán)境則主要由化能合成作用驅(qū)動。它們廣泛分布于地殼運動活躍區(qū),并孕育了多樣生命,形成了宛若深海「荒漠」里的「生命綠洲」。然而,隨著日趨深入的海洋考察及研究,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)一些物種在深海熱泉與冷泉區(qū)均有分布,而當(dāng)中更是相距數(shù)百至數(shù)千公里。這些發(fā)現(xiàn)不禁引人深思:這些深海生物如何實現(xiàn)基因交流?不同生物群落之間是否存在遺傳差異?

為了深入探討這些科學(xué)問題,科大海洋科學(xué)系講座教授暨系主任錢培元與浸大生物系教授邱建文率領(lǐng)本港團隊,并連同中國海洋大學(xué)及日本國立研究開發(fā)法人海洋研究開發(fā)機構(gòu)的海洋生物學(xué)家,運用群體遺傳學(xué)分析與物理洋流模型,系統(tǒng)地研究了一種廣泛分布于西北太平洋熱泉與冷泉區(qū)的深海帽貝的種群歷史、遺傳結(jié)構(gòu),以及群體連通性。

通過群體遺傳學(xué)分析,研究團隊首次揭示深海帽貝在西北太平洋分為四個亞群,包括一個深海熱泉亞群與三個冷泉亞群。研究人員進行種群歷史分析,進一步推衍出深海帽貝這四個亞群形成的歷史過程:最初深海帽貝分為兩個冷泉亞群分支,并分別棲息于較淺水的黑島海丘(Kuroshima Knoll)冷泉區(qū)及較深水的冷泉區(qū)域。少數(shù)屬于黑島海丘冷泉區(qū)的帽貝幼體后來隨著太平洋洋流「黑潮」(Kuroshio Current) 的歷史遷移而進入沖繩海槽,它們逐漸適應(yīng)沖繩海槽熱泉區(qū)的環(huán)境,并形成熱泉亞群;而分布于較深水的南海蛟龍海脊冷泉區(qū)與相模灣冷泉區(qū),則逐步分化為兩個較深水亞群分支。該遺傳分化可能與呂宋海峽的地理阻隔及南海蛟龍冷泉區(qū)近兩千年來的甲烷通量下降有關(guān)。

研究團隊亦通過分析物理海洋模型資料,探討了地形與洋流如何影響深海帽貝的群體連通性、遷徙途徑,以及不同亞群雜交等方面的潛在作用。其中,數(shù)值粒子實驗揭示了由于沖繩海槽與西北太平洋公開水域的水流受制于沖繩海槽地形 (特別是在水深800 m 及其以下),因此分布于沖繩海槽各個熱泉區(qū)的深海帽貝呈現(xiàn)出群體的高度連通性與遺傳均一性。數(shù)值粒子實驗亦預(yù)示了小部分來自相模灣冷泉亞群的帽貝幼蟲可能受到西北太平洋中層洋流的影響,偶然遷徙至沖繩海底熱泉,繼而出現(xiàn)冷泉亞群與熱泉亞群的個體雜交(hybridization) 。

此項研究增進了我們對生活于深海熱泉及冷泉區(qū)的深海生物,在棲息地、地形,與洋流交互作用下的遷徙規(guī)律、分布歷史,與當(dāng)代基因流。身兼科大捷成David von Hansemann 理學(xué)教授的錢教授表示:「群體連通性是《生物多樣性公約》、國際海事組織與其他聯(lián)合國專門機構(gòu),以及各種國際組織評估特定棲息地生物多樣性保護價值的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。因此,這項研究不僅有益于我們了解深海生物的演化機制與群體連通性,而且為保育海洋生物多樣性及可持續(xù)利用生物資源奠定了理論基礎(chǔ),更為制定區(qū)域環(huán)境管理計畫與構(gòu)建全球海洋生態(tài)系統(tǒng)保護區(qū)提供了重要科學(xué)依據(jù)。」

相關(guān)成果已發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《分子生物與進化》。