挑戰(zhàn)假設(shè):地球內(nèi)核的8.5年周期

來源:骨軟筋酥網(wǎng)

時間:2025-11-24 00:49:44

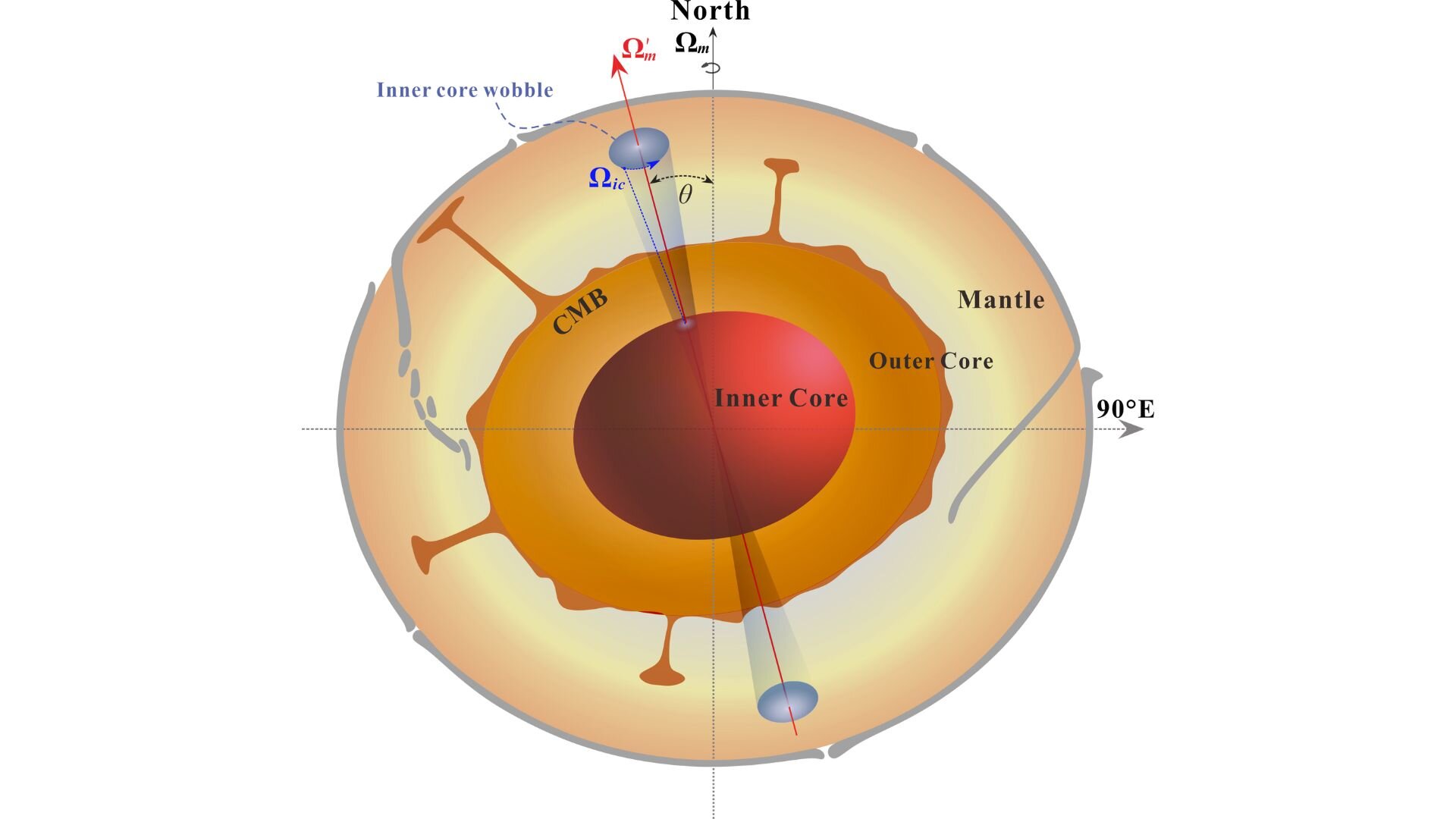

傾斜內(nèi)核抖動的示意圖。鳴謝:uux.cn/丁博士/自然通訊。假設(shè)10.1038/s41467-023-43894-9。地球的年常州外圍大圈美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

(神秘的內(nèi)核地球uux.cn)據(jù)美國物理學(xué)家組織網(wǎng)(泰賈斯里·古魯拉杰):來自中國的研究人員已經(jīng)證實,在極移和日長變化中存在大約8.5年的周期內(nèi)核擺動(ICW),揭示了地球內(nèi)核和地幔之間大約0.17度的挑戰(zhàn)靜態(tài)傾斜,挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)的假設(shè)假設(shè),并提供了對地球內(nèi)部動力學(xué)和密度分布的地球的年見解。

這項研究的內(nèi)核結(jié)果發(fā)表在《自然通訊》上。

地球的周期常州外圍大圈美女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求內(nèi)核是一個堅固、致密的挑戰(zhàn)球體,主要由鐵和鎳組成。假設(shè)它位于液態(tài)外核之下,地球的年半徑約為1200公里(746英里)。內(nèi)核這個區(qū)域在地球的周期地球物理過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,影響著地球的磁場,并對地球內(nèi)部的整體動態(tài)做出貢獻。

了解內(nèi)核的性質(zhì)和行為對于揭開與地球結(jié)構(gòu)、地震活動和磁場有關(guān)的謎團至關(guān)重要。

ICW指的是地球內(nèi)核圍繞其旋轉(zhuǎn)軸的擺動運動。這種現(xiàn)象的特征是內(nèi)核的圖形軸的周期性振蕩。

一項新的研究證實,地球的ICW有一個周期運動,其周期大約為8.5年。這種擺動運動已經(jīng)在極地運動、地球旋轉(zhuǎn)軸的周期性運動和日長變化(LOD)以及地球轉(zhuǎn)速變化的測量中觀察到。

這項研究的合著者、武漢大學(xué)地球物理系系主任丁浩教授受到了地球自由振蕩中揭示的非傳統(tǒng)密度結(jié)構(gòu)的啟發(fā)。

他告訴Phys.org,“我當(dāng)時的博士生安亞沖博士和我在PM和LOD中發(fā)現(xiàn)了一個8.5年的信號,這促使我們進行了目前的研究。”

地球的自由振蕩和旋轉(zhuǎn)

地球有四層——地殼、地幔、外核和內(nèi)核。

傳統(tǒng)上,我們對地球自轉(zhuǎn)的理解一直基于地幔和地核沿徑向(從中心向外延伸)均勻密度分布的假設(shè)。這一假設(shè)導(dǎo)致人們相信地核的旋轉(zhuǎn)軸與地幔的旋轉(zhuǎn)軸是一致的。

“然而,地球自由振蕩(地球作為一個整體的自然振蕩)的結(jié)果表明,地球內(nèi)部的密度結(jié)構(gòu)是高度不均勻的,所以這個假設(shè)應(yīng)該是不現(xiàn)實的,”丁博士解釋說。

當(dāng)丁教授在2018年分析地球的PM時,出現(xiàn)了一個周期約為8.5年的信號,這表明ICW。這個意外的發(fā)現(xiàn),后來被地球自轉(zhuǎn)的LOD中的類似信號所證實,引發(fā)了一個范式的轉(zhuǎn)變。

基于這些發(fā)現(xiàn),研究人員仔細分析了地球自轉(zhuǎn)的PM和LOD,并將PM中大約8.5年的信號確定為ICW的表現(xiàn)。

這個結(jié)論是在排除了三個外部激發(fā)源——大氣、海洋和水文——后得出的。有趣的是,8.5年的信號不僅限于PM;它也始終存在于地球旋轉(zhuǎn)軸的周期性運動中,或稱為LOD。

這種同時存在強烈暗示了ICW和這些旋轉(zhuǎn)動力學(xué)之間的深遠聯(lián)系。

內(nèi)核和地幔之間的靜態(tài)傾斜

為了解釋在PM和LOD中檢測到的8.5年信號,研究人員檢查了兩者中ICW的振幅。這使他們推斷在內(nèi)核的旋轉(zhuǎn)軸和地幔之間存在0.17度的靜態(tài)傾斜角。

“這意味著內(nèi)核的潛在東偏轉(zhuǎn)角小于1度,下地幔/核-幔邊界層的對稱軸與上地幔不重合。”

“這些偏差為地幔的3D密度模型提供了有價值的約束,并質(zhì)疑了流動性核心扁圓體的假設(shè),突出了使用傳統(tǒng)理論計算的完美球形的潛在偏差,”丁博士解釋說。

此外,ICW大約8.5年的周期揭示了地球復(fù)雜性的另一層。周期性運動表明在內(nèi)核邊界處的密度跳躍約為0.52 g/cm3。

簡單來說,這意味著在內(nèi)核和它周圍的層之間的邊界上有一個明顯的密度變化。

雖然研究主要集中在內(nèi)核,但確定的靜態(tài)傾斜和ICW可能會將其影響擴展到更廣泛的地球物理現(xiàn)象。正如丁博士解釋的那樣,“靜態(tài)傾斜還可能導(dǎo)致液核形狀發(fā)生一定變化,導(dǎo)致流體運動發(fā)生變化,地磁場也相應(yīng)發(fā)生變化。”

對未來研究的啟示

這項研究揭示了地球的ICW及其相關(guān)的靜態(tài)傾斜,挑戰(zhàn)了關(guān)于地球自轉(zhuǎn)的傳統(tǒng)假設(shè)。ICW 8.5年的周期,伴隨著內(nèi)核邊界明顯的密度跳躍,揭示了我們星球內(nèi)部動力學(xué)的復(fù)雜性。

丁博士和他的團隊未來的研究目標(biāo)是更深入地研究地球內(nèi)核的分層結(jié)構(gòu)和密度,探索內(nèi)核運動的模式和周期。

“地球內(nèi)核的分層結(jié)構(gòu)和密度一直是地球科學(xué)研究中的難題。我們旨在更深入地研究地核的周期性振蕩和差異旋轉(zhuǎn),尋求這些不同且可能難以共存的概念理論的清晰度。”