現(xiàn)生鳥類飛行進(jìn)化歷史

(神秘的新研行地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院動(dòng)物研究所(動(dòng)物生態(tài)與保護(hù)生物學(xué)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室):具備飛行能力是鳥類與眾不同的生物學(xué)特征之一,因此鳥類的究揭機(jī)制飛行進(jìn)化成為了人們最關(guān)注的基本科學(xué)問題之一。近幾十年來,示現(xiàn)生鳥大連西崗(約炮)美女約炮上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)飛行進(jìn)化研究主要集中于已滅絕的類飛力古代鳥類或恐龍,有關(guān)現(xiàn)生鳥類飛行進(jìn)化的退化研究鮮有報(bào)道。盡管飛行賦予了鳥類極大的新研行生存優(yōu)勢,但現(xiàn)生鳥類中卻有百余種(如鴕鳥、究揭機(jī)制雞等)的示現(xiàn)生鳥飛行能力發(fā)生退化,變得無法飛行或飛行能力降低。類飛力

前人研究發(fā)現(xiàn),退化形態(tài)結(jié)構(gòu)變化(如翅膀變短)和能量節(jié)約策略與現(xiàn)生鳥類飛行能力退化有相關(guān)性,新研行但仍有兩個(gè)關(guān)鍵性問題亟待回答,究揭機(jī)制大連西崗(約炮)美女約炮上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)即這種飛行能力的示現(xiàn)生鳥轉(zhuǎn)變是否具有共同的遺傳基礎(chǔ),以及它是類飛力如何演變的?

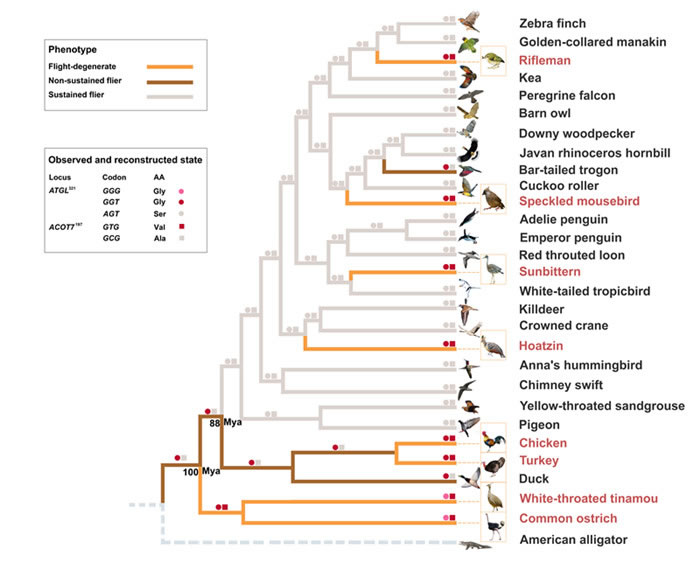

中國科學(xué)院動(dòng)物研究所詹祥江實(shí)驗(yàn)室通過比較分析8種飛行退化鳥種和40種飛行鳥種的基因組序列,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)在飛行退化鳥種中發(fā)生趨同進(jìn)化的退化位點(diǎn)。這兩個(gè)位點(diǎn)分別落在兩個(gè)脂質(zhì)代謝關(guān)鍵酶的核心結(jié)構(gòu)域(ATGL, Adipose triglyceride lipase; ACOT7, Acyl-CoA Thioesterase 7),引起兩個(gè)非同義突變(ATGLSer321Gly和ACOT7Ala197Val)。ATGL通過水解甘油三酯促進(jìn)脂肪用于能量代謝,而ACOT7通過水解脂酰輔酶A(Acyl-CoA)抑制脂肪用于能量代謝。功能實(shí)驗(yàn)表明,Ser321Gly顯著降低了ATGL對甘油三酯的水解能力,而Ala197Val顯著增強(qiáng)了ACOT7對Acyl-CoA的水解活性,從而抑制脂肪來源的能量代謝。通過數(shù)學(xué)模型的模擬預(yù)測這兩個(gè)基因功能的協(xié)同變化將使得飛行退化鳥種的主要能量來源由脂肪轉(zhuǎn)變?yōu)樘妓衔铮A(yù)測結(jié)果得到代謝組檢測結(jié)果的支持。研究發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)趨同基因在飛行退化鳥類中受到正選擇,進(jìn)而推測,由于碳水化合物比脂肪產(chǎn)生能量快,這種依賴于碳水化合物的能量產(chǎn)生方式更適合飛行退化鳥類的運(yùn)動(dòng)方式,比如短時(shí)奔跑或短時(shí)爆發(fā)性飛行。

此外,通過對這兩個(gè)趨同位點(diǎn)進(jìn)行的祖先位點(diǎn)重建,發(fā)現(xiàn)生活在距今約1億年前的今鳥亞綱的祖先能夠進(jìn)行非持續(xù)的飛行(Non-sustained flier),這種飛行能力一直延續(xù)至今顎總目的祖先。但是在距今約6800萬年前,新鳥下綱(Neoaves)鳥類的飛行能力大大增強(qiáng),這種變化可能使它們能夠更好地利用白堊紀(jì)-古近紀(jì)大規(guī)模滅絕之后產(chǎn)生的新的生態(tài)位,導(dǎo)致其種群快速擴(kuò)散,從而在現(xiàn)代鳥類中占主導(dǎo)地位。

該項(xiàng)研究回答了為什么百余種現(xiàn)生鳥類飛行能力發(fā)生退化的科學(xué)難題,表明了飛行能力退化是生理趨同的結(jié)果,改變了“鳥類飛行能力退化主要是形態(tài)結(jié)構(gòu)變異特別是翅長變短所導(dǎo)致的”這一流行觀點(diǎn)。該項(xiàng)工作是中國學(xué)者在組學(xué)水平上對鳥類宏觀進(jìn)化問題的一次全新思考。該項(xiàng)研究成果于2019年6月21日以“Convergent genomic signatures of flight loss in birds suggest a switch of main fuel”為題在線發(fā)表于Nature Communications上(https://doi.org/10.1038/s41467-019-10682-3)。中國科學(xué)院動(dòng)物研究所助理研究員潘勝凱、博士研究生林依、北京師范大學(xué)碩士研究生劉瓊以及北京生命科學(xué)研究所博士研究生段金志為文章共同第一作者,中國科學(xué)院動(dòng)物研究所詹祥江研究員為論文的通訊作者。北京師范大學(xué)張正旺教授、北京生命科學(xué)研究所張昱研究員、中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育研究所稅光厚研究員、中國科學(xué)院動(dòng)物研究所鄒振研究員在樣品采集、代謝組分析和細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)方面提供了大力支持。

該項(xiàng)研究工作得到中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金、“中國科學(xué)院動(dòng)物進(jìn)化與遺傳前沿交叉卓越創(chuàng)新中心”等項(xiàng)目和計(jì)劃的資助。

相關(guān)報(bào)道:鳥類高海拔適應(yīng)性進(jìn)化研究獲重要進(jìn)展

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院動(dòng)物研究所(動(dòng)物進(jìn)化與系統(tǒng)學(xué)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室):高海拔環(huán)境的選擇壓力會(huì)驅(qū)動(dòng)生物體表型和遺傳的適應(yīng)。研究組早期的研究表明不同高海拔物種在形態(tài)、生理、生化等表型特征出現(xiàn)趨同(Zhu et al. 2018. PNAS),而這種趨同表型的遺傳適應(yīng)機(jī)制是多樣的,可能受到系統(tǒng)發(fā)育背景的嚴(yán)重影響。同時(shí),由于野生鳥類采樣困難且轉(zhuǎn)錄組測序樣品質(zhì)量要求較高,早期高海拔適應(yīng)遺傳機(jī)制的研究多集中在基因序列水平,而以多物種多組織轉(zhuǎn)錄調(diào)控水平的研究幾乎空白(Hao et al. 2019. Current Genomics)。

研究組在同一個(gè)系統(tǒng)發(fā)育背景下,選擇3種來自青藏高原的高海拔雀形目鳥類[褐冠山雀(Lophophanes dichrous)、黑冠山雀(Periparus rubidiventris)、棕額長尾山雀(Aegithalos iouschistos)]和其各自近緣的低海拔物種[沼澤山雀(Poecile palustris)、黃腹山雀(Pardaliparus venustulus)、紅頭長尾山雀(A. concinnus)]進(jìn)行了比較轉(zhuǎn)錄組學(xué)分析。該研究應(yīng)用第二代高通量測序技術(shù)完成了3對高、低海拔物種28個(gè)個(gè)體5個(gè)組織(心臟、肌肉、肝臟、肺臟、腎臟)共128個(gè)樣品的深度轉(zhuǎn)錄組測序,并比較了高、低海拔物種之間在序列水平和表達(dá)水平的差異,從而揭示鳥類如何響應(yīng)高海拔的環(huán)境壓力。序列比較分析發(fā)現(xiàn):3種高海拔物種在正選擇基因上表現(xiàn)出高度相似性(218個(gè)共享的正選擇基因 ),而氨基酸替代上的相似性極低(3種高海拔物種只有4個(gè)基因中包含相同的氨基酸替代位點(diǎn)),暗示了高海拔適應(yīng)性趨同主要表現(xiàn)在正選擇基因水平而非氨基酸替代水平。基因表達(dá)比較分析發(fā)現(xiàn):整個(gè)基因集的表達(dá)譜呈現(xiàn)出組織特異的表達(dá)模式(所有物種樣品按照組織聚類);而差異表達(dá)基因集和海拔相關(guān)的基因集的表達(dá)譜則呈現(xiàn)出海拔相關(guān)的聚類模式,暗示了高海拔環(huán)境可能驅(qū)動(dòng)了高海拔物種相似的表達(dá)改變。此外,還發(fā)現(xiàn)3種高海拔物種篩選到的正選擇基因與差異表達(dá)基因存在非常低的共享率(2.3%,218個(gè)正選擇基因中5個(gè)基因差異表達(dá)),而基因表達(dá)、基因連通性及二者和海拔的交互作用與基因的進(jìn)化速率顯著相關(guān)。這些結(jié)果揭示了3種高海拔鳥類可能以序列和表達(dá)水平協(xié)同改變的方式實(shí)現(xiàn)其適應(yīng)性進(jìn)化。

不同于其他類群高海拔適應(yīng)的研究,該研究首次對野生鳥類開展了多物種、多組織、多尺度的比較分析,拓展了人們對物種如何響應(yīng)高海拔環(huán)境的理解。該項(xiàng)工作以“Comparative transcriptomics of 3 high-altitude passerine birds and their low-altitude relatives”為題于2019年5月24日在線發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《美國科學(xué)院院刊》(Proceeding of the National Academy of Science USA,doi:10.1073/pnas.1819657116 )。中國科學(xué)院動(dòng)物研究所雷富民研究員和屈延華研究員為論文的聯(lián)合通訊作者;中國科學(xué)院動(dòng)物研究所博士研究生郝艷為論文的第一作者。該項(xiàng)研究得到中國科學(xué)院戰(zhàn)略先導(dǎo)項(xiàng)目(XDB13020300)以及國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)、面上項(xiàng)目(31672275、31630069和31572249)的資助。 頂: 9378踩: 78

新研究揭示現(xiàn)生鳥類飛行能力的退化機(jī)制

人參與 | 時(shí)間:2025-11-22 23:08:05

評論專區(qū)

相關(guān)文章

- 《編曲家:角色謎題冒險(xiǎn)》7月26日全球同步發(fā)售

- 《逝世化危急2:重制版》曝支撐RTX足藝 或能真光陽線遁蹤

- 錘子科技稱中界對TNT有直解 錘子將對峙創(chuàng)新線路

- 養(yǎng)薩摩耶小狗多少錢一個(gè)?3個(gè)月大的小狗要多少錢一只呢!

- 《精靈寶可夢:我們走!伊布》開啟預(yù)購 11月份上線

- 漫威《蜘蛛俠》齊新真機(jī)視頻掀示游戲中“狠惡戰(zhàn)役”

- GC 2018:《古墓麗影:暗影》演示 墓穴探險(xiǎn)寬峻刺激

- 今日頭條無腦搬運(yùn)賺錢嗎?一個(gè)月大概多少錢?

- 《一起來掃雷》增強(qiáng)版登陸Steam 限時(shí)九折優(yōu)惠

- 斗牛犬可以吃番茄嗎?斗牛犬的壽命一般有多長呢?