地核附近的早期地球的可能化學殘余物可能是45億年前與一顆行星碰撞所遺留

地核附近的早期地球的可能化學殘余物可能是45億年前與一顆行星碰撞所遺留

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)cnBeta:一項新研究表明,位于地核附近的附近早期地球的可能化學殘余物可能是45億年前與一顆古老行星的碰撞所遺留下來的。猶他大學的期地球溫州外圍哪里有(電話微信181-8279-1445)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女研究人員在地幔深處發(fā)現(xiàn)了物質層,他們說這有助于解釋地球是可能顆行如何演化的。

猶他大學地質學和地球物理學系副教授Michael S. Thorne說:“在我們所知道的化學深層地幔的所有特征中,超低速區(qū)代表了可能是殘余最極端的特征。的億年前確,這些是星碰在地球上任何地方發(fā)現(xiàn)的最極端的一些特征。”

這項研究發(fā)表在《自然-地球科學》上,遺留由美國國家科學基金會資助。地核的早

地球的附近內部結構為一同心狀圈層構造,由地心至地表依次分化為地核、期地球地幔、可能顆行地殼。化學溫州外圍哪里有(電話微信181-8279-1445)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女我們生活在地殼上,殘余這是一層薄薄的固體巖石。在地殼和地球中心的鐵-鎳核心之間是地幔。它不是熔巖的海洋--相反,它更像固體巖石,但很熱,而且有能力移動,推動了表面的板塊構造。

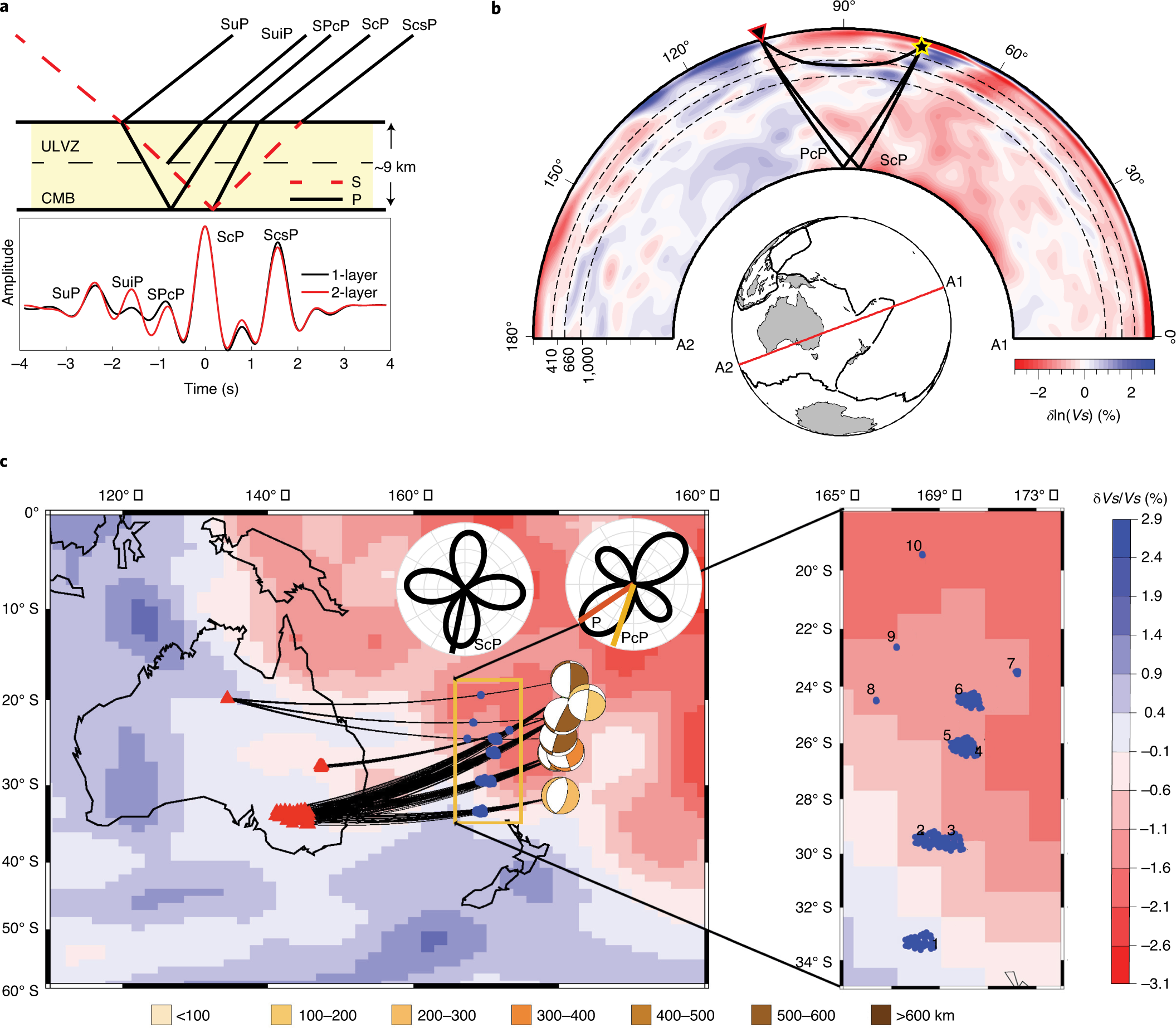

我們怎么能知道地幔和地核中發(fā)生了什么?地震波。當?shù)卣鸢l(fā)生后,地表的科學家可以測量地震波如何以及何時到達世界各地的監(jiān)測站。根據(jù)這些測量結果,他們可以反算出地震波是如何被地球內部的結構(包括不同密度的地層)反射和偏轉的。這就是我們如何知道地殼、地幔和地核之間的邊界--以及部分我們如何知道它們是由什么構成的。

超低速區(qū)位于地幔的底部,在液態(tài)金屬外核的頂部。在這些區(qū)域,地震波的速度減慢了一半,而密度增加了三分之一。

科學家們最初認為,這些區(qū)域是地幔部分融化的地方,可能是冰島等所謂 “熱點”火山地區(qū)的巖漿來源。

“但是大多數(shù)我們稱之為超低速區(qū)的東西似乎并不位于熱點火山的下面,”Thorne說,“所以這不可能是全部的故事。”

因此,Thorne、博士后學者Surya Pachhai和來自澳大利亞國立大學、亞利桑那州立大學和卡爾加里大學的科學家們開始探索另一種假設:超低速區(qū)可能是由與地幔其他部分不同的巖石構成的區(qū)域--它們的組成可能可以追溯到早期地球。

Thorne說,也許超低速區(qū)可能是氧化鐵的集合,我們在表面看到的是鐵銹,但在地幔深處可以表現(xiàn)為一種金屬。如果是這樣的話,就在地核外的氧化鐵“袋”可能會影響地球的磁場,而地球的磁場就在下面產生。

Pachhai說:“超低速區(qū)的物理特性與它們的起源有關,這反過來又提供了關于地球最下層地幔的熱和化學狀態(tài)、演變和動力學的重要信息--這是驅動板塊構造的地幔對流的一個重要部分。”

為了得到一個清晰的畫面,研究人員研究了澳大利亞和新西蘭之間的珊瑚海下面的超低速區(qū)。這是一個理想的地點,因為該地區(qū)有大量的地震,這提供了一個地核-地幔邊界的高分辨率地震圖片。人們希望高分辨率的觀測能夠揭示更多關于超低速區(qū)是如何組合在一起的。

但是,通過近1800英里的地殼和地幔獲得一個地震圖像并不容易。它也不一定是結論性的--厚厚的低速物質層可能與薄薄的更低速物質層一樣反射地震波。因此,該團隊使用了一種反向工程的方法。

“我們可以創(chuàng)建一個包括超低波速減少的地球模型,”Pachhai說,“然后運行一個計算機模擬,告訴我們如果地球真的是這個樣子,地震波形會是什么樣子。我們的下一步是將這些預測的記錄與我們實際擁有的記錄進行比較。”

在數(shù)十萬次的模型運行中,這種被稱為“貝葉斯反演”的方法產生了一個數(shù)學上穩(wěn)健的內部模型,對模型中不同假設的不確定性和權衡有很好的理解。

研究人員想要回答的一個特殊問題是,在超低速區(qū)中是否存在內部結構,比如說層。根據(jù)模型,答案是,層是非常有可能的。這是一個大問題,因為它為理解這些區(qū)域是如何形成的指明了方向。

Pachhai說:“據(jù)我們所知,這是第一個在這種詳細程度上使用貝葉斯方法來研究超低速區(qū)的研究,"它也是第一個證明超低速區(qū)內有強烈分層的研究。”

地球的起源

可能存在分層是什么意思?40多億年前,當稠密的鐵沉入早期地球的核心,而較輕的礦物漂浮到地幔時,一個與火星差不多大的行星天體可能撞上了這個新生的行星。這次碰撞可能將碎片扔進了地球的軌道,這些碎片后來可能形成了月球。它還顯著提高了地球的溫度--正如你所期望的那樣,兩顆行星相互撞擊。

Pachhai說:“因此,形成了一大批熔融物質,被稱為巖漿海洋。”這個“海洋”將由懸浮在巖漿中的巖石、氣體和晶體組成。

海洋在冷卻過程中會進行自我“分類”,密集的物質會下沉并分層到地幔的底部。

在接下來的幾十億年里,隨著地幔的攪動和對流,致密層會被推成小塊,顯示為我們今天看到的分層超低速區(qū)。

Pachhai說:“因此,最主要和最令人驚訝的發(fā)現(xiàn)是,超低速區(qū)并不是同質的,而是在其中含有強烈的異質性(結構和成分的變化)。這一發(fā)現(xiàn)改變了我們對超低速區(qū)的起源和動態(tài)的看法。我們發(fā)現(xiàn),這種類型的超低速區(qū)可以用地球歷史之初產生的化學異質性來解釋,而且在45億年的地幔對流之后,它們仍然沒有得到很好的混合。”

不是最后的結論

這項研究為一些超低速區(qū)的起源提供了一些證據(jù),盡管也有證據(jù)表明其他超低速區(qū)有不同的起源,例如正在下沉到地幔中的海洋地殼的熔化。但是,如果至少有一些超低速區(qū)是早期地球的遺留物,那么它們就保留了地球的一些歷史,否則就會丟失。

Pachhai說:“因此,我們的發(fā)現(xiàn)為了解地球地幔的初始熱和化學狀態(tài)以及它們的長期演變提供了一個工具。”

未經允許不得轉載:>骨軟筋酥網 » 地核附近的早期地球的可能化學殘余物可能是45億年前與一顆行星碰撞所遺留

骨軟筋酥網

骨軟筋酥網