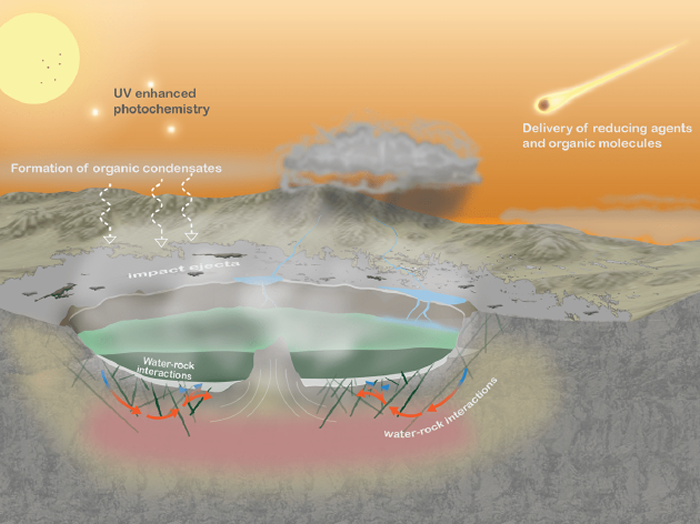

在40多億年前的地球早期,由于受到小行星或微行星的非生撞擊,可能形成了短暫的物起物中還原性大氣層,大氣被富含甲烷和有機(jī)物的誕生防紫外線煙霧染成橙色,與土衛(wèi)六的大氣相似。高濃度的溶解鐵可能使海洋呈現(xiàn)出綠色(冥古宙海洋的空間范圍和持續(xù)時(shí)間尚不清楚,但其存在得到了鋯石顆粒氧同位素?cái)?shù)據(jù)的支持)。熱點(diǎn)火山作用、板塊邊界的相互作用以及大規(guī)模撞擊事件可能會(huì)將陸地塊抬升到海洋表面之上,從而支持許多前生命化學(xué)模型所要求的干濕循環(huán)。與此同時(shí),外部影響,如太陽耀斑和陽光中更高的紫外線通量等,也可能影響地球的大氣和表面化學(xué)。

已知最早的微體化石保存在太古代的巖石中,可以追溯到大約35億年前。不過,即使是如此古老的微生物也有祖先,再往前追溯約6億年,它們所留下的生物活動(dòng)痕跡可能就保存在地質(zhì)記錄中,成為某種化學(xué)“化石”。北京(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)地球上第一批生物究竟在何時(shí)出現(xiàn),以什么樣的方式出現(xiàn),仍然是難以回答的科學(xué)問題。然而,有一個(gè)關(guān)鍵事實(shí)是確定的:生命出現(xiàn)的最初階段與地球最早期環(huán)境的化學(xué)和物理?xiàng)l件的演變緊密交織在一起。

長期以來,不同領(lǐng)域的科學(xué)家們一直在思索一個(gè)問題:生命是如何從非生物起源的化合物(即前生物分子)發(fā)展而來的?然而,迄今為止所測試的前生命化學(xué)條件,包括特定種類的分子及其周圍環(huán)境等,都未被證明能夠在現(xiàn)實(shí)的行星條件下發(fā)揮作用。了解地球最初的化學(xué)環(huán)境,將有助于確定最終產(chǎn)生生命的非生物化學(xué)途徑。由于這一知識(shí)空白,以及在早期海洋、大氣和大陸的地質(zhì)、地球物理和地球化學(xué)等方面的細(xì)節(jié)上還存在諸多未知因素,目前科學(xué)家還無法將合成最早期生物分子的實(shí)驗(yàn)工作與闡明早期地球條件的工作之間聯(lián)系起來。

傳統(tǒng)上,對生命起源的研究往往是在界限分明的領(lǐng)域中進(jìn)行的。現(xiàn)在,研究者們開始合作分析地球的早期巖石記錄,并通過數(shù)值模擬獲得新的見解。地球最早期的化學(xué)環(huán)境越來越受到研究人員的關(guān)注,在生命起源的研究中,更加跨學(xué)科的方法正變得越來越有前景。

早期地球不同環(huán)境之間相互關(guān)聯(lián)的性質(zhì),水-巖界面上發(fā)生的化學(xué)演變,以及生命的化學(xué)構(gòu)造塊與承載這些分子的局部地質(zhì)條件之間的相互作用,都是生命起源研究的關(guān)鍵。對于研究生命起源基本問題的人來說,越來越復(fù)雜的早期地球全球和局部環(huán)境演化模型已經(jīng)成為重要的研究目標(biāo)之一。因此,在必要的環(huán)境背景下探索生命的起源,必須有前生命化學(xué)家、生物地球化學(xué)家、天體生物學(xué)家、大氣科學(xué)家、地質(zhì)學(xué)家、地球物理學(xué)家、天文學(xué)家和行星科學(xué)家的通力合作。

聯(lián)系和協(xié)調(diào)這些研究團(tuán)隊(duì)是一項(xiàng)相當(dāng)重大的任務(wù),需要科學(xué)家們走出舒適圈,并在跨學(xué)科合作的過程中積累經(jīng)驗(yàn)。

年輕太陽照耀下的地球

這里展示了一個(gè)潛在的早期地球環(huán)境,顯示了由微行星撞擊造成的短暫的、富含甲烷的大氣層。在這種大氣中,由于年輕太陽產(chǎn)生的紫外線通量更高,導(dǎo)致光化學(xué)反應(yīng)增強(qiáng),從而產(chǎn)生沉淀在地球表面的大分子有機(jī)凝析物。在新形成的一個(gè)較小的撞擊坑內(nèi),水通過溫度梯度循環(huán),將活性金屬和其他離子從溶解的巖石輸送到近地表。

在目前的太陽演化模型中,太陽系剛誕生不久時(shí),早期太陽的總能量輸出(光度)被限制在當(dāng)前水平的70%左右。即便如此,通過觀測其他恒星系中發(fā)現(xiàn)的類似年輕太陽的天體,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)早期太陽的紫外線輸出可能高于現(xiàn)在的水平。這些類似天體不僅表現(xiàn)出高能量的釋放,也產(chǎn)生了更頻繁的日冕物質(zhì)拋射事件。

如果年輕太陽表現(xiàn)出類似的活躍程度,那么早期地球大氣中的二氧化碳、甲烷、水和含氮物種(如氮?dú)夥肿樱⒁愿哂诮裉斓乃俾蔬M(jìn)行光分解(與光發(fā)生相互作用而裂解)。地球表面的紫外線通量也會(huì)更大,可能會(huì)影響前生物化合物的合成、降解和轉(zhuǎn)化。此外,這些分子的強(qiáng)光解作用可能貢獻(xiàn)了某些關(guān)鍵成分,幫助啟動(dòng)了原始的化學(xué)合成代謝,包括那些利用一氧化碳和氮氧化物(NOx)所進(jìn)行的代謝。通過計(jì)算方法,或者利用早期似太陽天體的觀測研究所建立的早期太陽光譜的精確模型,是開發(fā)早期地球大氣光化學(xué)模型的關(guān)鍵。

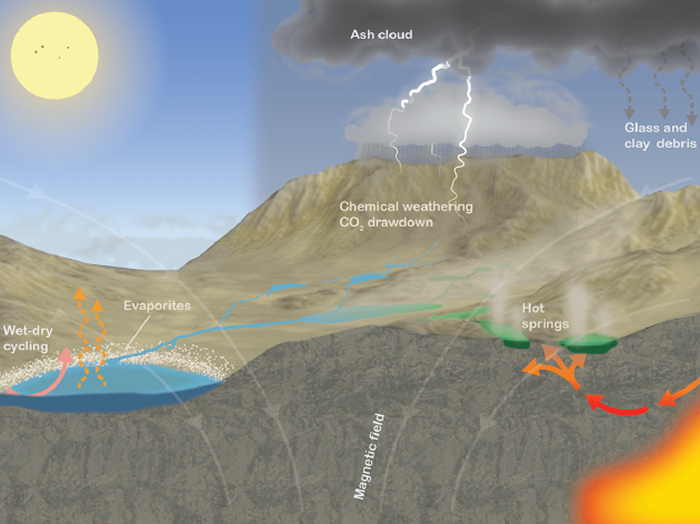

早期地球的大氣和海洋

這是另一種可能的早期地球環(huán)境,天空呈現(xiàn)藍(lán)色,表明大氣較少被還原,可能主要由二氧化碳和分子氮組成。新爆發(fā)的火山噴出的火山灰云將玻璃、粘土和其他礦物質(zhì)沉積到液態(tài)水池中。熱液泉中的水由于溶解了鐵而呈現(xiàn)綠色,與來自不同水池的淡水混合,形成了化學(xué)梯度,這種化學(xué)梯度可能在前生命化學(xué)和早期生命演化中至關(guān)重要。蒸發(fā)和降水補(bǔ)給(即干濕循環(huán))導(dǎo)致了一個(gè)動(dòng)態(tài)環(huán)境,驅(qū)動(dòng)了在許多前生命化學(xué)場景中十分重要的化學(xué)反應(yīng)。冥古宙時(shí)期地磁場的存在和強(qiáng)度,可能部分屏蔽了太陽耀斑及其高能帶電粒子的影響。

來自固體地球的揮發(fā)性排放在很大程度上組成了早期的地球大氣,其他因素——如小行星和微行星的頻繁和較大規(guī)模的撞擊——的影響仍存在爭議。撞擊事件導(dǎo)致的化學(xué)相互作用可能產(chǎn)生了甲烷和氫分子等還原性氣體,而早期的火山活動(dòng)可能產(chǎn)生了二氧化碳和氮?dú)獾认鄬ρ趸缘臍怏w。

這些氣體在大氣層中隨時(shí)間和空間的分布,決定了前生命化學(xué)過程中所必需的化學(xué)反應(yīng)物的可得性。在太陽能輸入可能減弱,以及大規(guī)模日冕物質(zhì)拋射期間可能出現(xiàn)的高紫外線輻射情況下,這些氣體還有助于調(diào)節(jié)地表溫度和宜居性。地磁場也是備受關(guān)注和辯論的主題,其存在和強(qiáng)度會(huì)進(jìn)一步調(diào)節(jié)氣體在大氣層的滯留和逃逸。

來自最古老鋯石的地球化學(xué)數(shù)據(jù)表明,早先在液態(tài)水存在時(shí)已被改變的地殼物質(zhì)在冥古宙(即從地球誕生到大約40億年前)期間發(fā)生了早期再循環(huán)。這一觀測結(jié)果為水文循環(huán)提供了證據(jù),并表明當(dāng)時(shí)地表溫度相對較低;早期地殼分異形成富硅巖;甚至在這一時(shí)期,初始板塊發(fā)生了邊界相互作用,可能包括俯沖作用。此前認(rèn)為,冥古宙時(shí)期溫度太高,地球表面不可能存在液態(tài)水。現(xiàn)在,關(guān)于該時(shí)期可能存在早期海洋的觀點(diǎn)已經(jīng)使地球最早期環(huán)境的討論轉(zhuǎn)向一個(gè)共識(shí),即這些環(huán)境條件可能有利于生命的出現(xiàn)。

盡管研究者們在理論上取得了進(jìn)展,但冥古宙海洋的組成及其在地球歷史最初幾億年間的演變在很大程度上仍是未知的,我們甚至不了解液態(tài)水是否一直存在,或者普遍存在。現(xiàn)代海洋中的氧化化合物,如硫酸鹽等,很可能在冥古宙海洋中并不存在;當(dāng)時(shí)的海洋可能是酸性的,富含還原鐵,這是大氣層富含二氧化碳,同時(shí)缺少氧氣的結(jié)果。冥古宙海洋主體的化學(xué)過程、水-巖相互作用和熱液作用等,決定了所有近地表和深海海洋流體的性質(zhì),同時(shí)有助于調(diào)節(jié)氣候,并設(shè)定前生物反應(yīng)可能發(fā)生的條件。

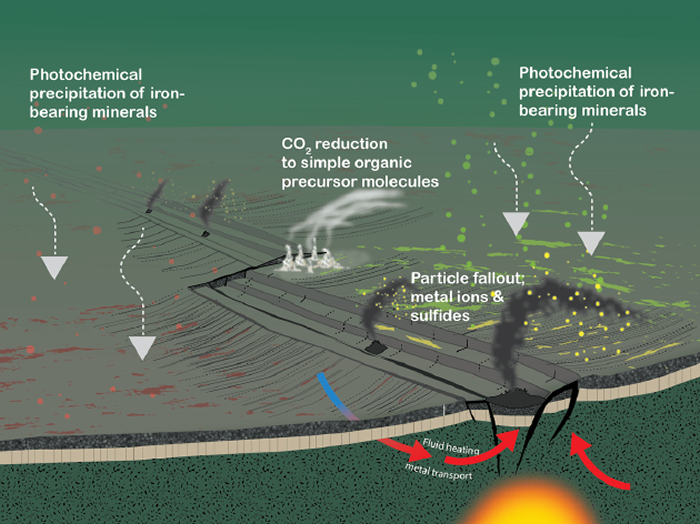

構(gòu)造板塊和微行星撞擊

這一假想的地球早期海底場景描繪了一個(gè)大洋中脊擴(kuò)張中心,“黑煙囪”在這里釋放高溫?zé)嵋海饘匐x子和硫化物(黃點(diǎn))與較冷的海水相互作用,在海底形成沉淀物。圖中還顯示了“白煙囪”排放的冷卻液體,各種碳酸鹽和蛇紋石礦物組合從中沉淀下來,并可能產(chǎn)生氫,有助于有機(jī)化合物的非生物合成。由于溶解鐵的存在,海洋主要呈綠色。上部水柱中的光化學(xué)作用導(dǎo)致溶解的鐵氧化為不溶的鐵相,如圖所示為赤鐵礦(紅點(diǎn))或“綠銹”(綠點(diǎn))。

另一個(gè)重要的問題是地殼何時(shí)出現(xiàn)在海洋表面之上。一些構(gòu)造模型表明,冥古宙時(shí)期可能出現(xiàn)了有利于新生大陸形成的條件。熱點(diǎn)的火山活動(dòng)和大規(guī)模撞擊事件也可能導(dǎo)致了高出海平面的地形高地。

除了影響陸地的出現(xiàn),構(gòu)造過程還會(huì)影響海洋和大氣組成、地球氣候,以及可能塑造前生命化學(xué)的各種熱液景觀。例如,原始地殼的風(fēng)化作用會(huì)降低大氣中的二氧化碳水平,抑制全球溫室效應(yīng),改變海洋化學(xué)成分。隨著更多的陸地暴露在海平面以上,風(fēng)化的速度也會(huì)加快。

暴露的陸地也可能是前生命化學(xué)演變的關(guān)鍵。暴露在大氣中的陸地經(jīng)歷了干濕循環(huán),使化合物蒸發(fā)、濃縮。這些過程可能驅(qū)動(dòng)了細(xì)胞基礎(chǔ)構(gòu)件的組裝,如形成封閉囊泡的類脂化合物,使遺傳信息的封裝和代謝網(wǎng)絡(luò)的建立成為可能。類似的過程也可能支持這些前體逐漸向自我維持的功能系統(tǒng)過渡。然而,盡管陸地在一些關(guān)于前生命世界的觀點(diǎn)中處于中心地位,但冥古宙時(shí)期是否有可能出現(xiàn)陸地,目前仍然沒有確切的結(jié)論。

在早期地球的天空、海洋和地殼發(fā)生演變的過程中,地球也受到了小行星和微行星的撞擊。早期的撞擊可能破壞了近地表環(huán)境,但也可能向地球提供了關(guān)鍵的前生命化合物,如氨基酸、糖、嘌呤(構(gòu)成現(xiàn)代DNA和RNA基礎(chǔ)的含氮有機(jī)化合物)和活性磷。還有研究者認(rèn)為,這些撞擊創(chuàng)造了一個(gè)短暫的、高度還原性的大氣層,與今天高度氧化性的大氣層迥然不同。大多數(shù)前生命化學(xué)模型都認(rèn)為,還原條件是產(chǎn)生基本前生命化合物的最可能途徑。

撞擊事件除了輸入或產(chǎn)生必要的有機(jī)分子外,還可能以其他方式幫助了生命的起源,特別是通過刺激熱液活動(dòng)。早期撞擊事件產(chǎn)生的各種結(jié)果,可能既有利于生命的起源,也對生命的起源構(gòu)成挑戰(zhàn)。這仍然是一個(gè)重要的研究課題。

合作填充空白

與生命起源相關(guān)的研究和假說充滿了不確定性和爭論,這并不令人驚訝,畢竟科學(xué)家們追溯了40多億年的時(shí)間跨度,希望拼湊出這些高度復(fù)雜的過程。與這些過程有關(guān)的不確定性、影響和相互關(guān)系,都需要進(jìn)一步加以研究。

事實(shí)上,這里所討論的過程或假說都不能孤立存在。迄今為止,不同的研究團(tuán)體都各自對生命起源和地球早期環(huán)境展開研究,并且通常只進(jìn)行表面上的跨學(xué)科合作和互動(dòng)。對于一些非常困難的問題,他們都沒有取得里程碑式的進(jìn)展。美國國家航空航天局(NASA)天體生物學(xué)計(jì)劃提出了新的“前生命化學(xué)和早期地球環(huán)境(PCE3)研究協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)(RCN)”,目的就是為了填補(bǔ)這一空白。這是一個(gè)研究聯(lián)盟,旨在通過加強(qiáng)地球科學(xué)家和前生命化學(xué)家之間的跨學(xué)科交流,來改變生命起源的研究現(xiàn)狀。

PCE3的主要目標(biāo)是培養(yǎng)一種新的研究文化,在這種文化中,我們將在現(xiàn)實(shí)的行星條件下測試潛在的前生命化學(xué)途徑,并將早期地球環(huán)境的動(dòng)力學(xué)和限制條件完全納入起源假說。例如,在化學(xué)合成信息聚合物的過程中,此類實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)物往往定義了下一步的研究步驟,很少或根本沒有考慮導(dǎo)致成功反應(yīng)的條件(如鹽度、pH、氧化狀態(tài)、溶解物質(zhì)等)是否可能存在于早期的地球環(huán)境中。考慮到我們已經(jīng)對冥古宙的情況有所了解,相關(guān)的地球科學(xué)知識(shí)能夠并且應(yīng)該為這項(xiàng)工作的下一步提供幫助。在新的合作方案中,我們可以通過減少假設(shè)并提高環(huán)境合理性,來對可能的前生命化學(xué)場景進(jìn)行篩選。

新的討論和方向

PCE3研究協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)的成員來自一個(gè)不斷壯大的群體,其中包括許多剛剛開始職業(yè)生涯的科學(xué)家,他們已經(jīng)準(zhǔn)備好將早期地球的環(huán)境知識(shí)與前生命化學(xué)模型更好地結(jié)合起來。2020年秋季,來自不同學(xué)科的科學(xué)家參加了PCE3的研討會(huì),主題包括地球的行星形成;地殼與揮發(fā)性儲(chǔ)層的相互作用;生命基礎(chǔ)構(gòu)件的性質(zhì)、來源和數(shù)量;早期地球的地質(zhì)環(huán)境;可能導(dǎo)致越來越復(fù)雜的前生命分子的反應(yīng)途徑;以及如何通過對現(xiàn)代生物化學(xué)的研究,來追溯地球生命起源的方法。

研討會(huì)參與者探討了早期地球環(huán)境及其與前生命化學(xué)關(guān)系研究中的關(guān)鍵未知因素,對每個(gè)主題中最重要的開放性問題進(jìn)行了匯總。他們特別感興趣的課題包括前生命化學(xué)模型和實(shí)驗(yàn)所必需的化學(xué)和物理?xiàng)l件,以及可能存在于行星現(xiàn)實(shí)之外的前生命化學(xué)情景。例如,有與會(huì)者強(qiáng)調(diào)了局部環(huán)境動(dòng)態(tài)特性的若干方面為“關(guān)鍵的未知因素”,這些方面包括干濕循環(huán)、溫度-壓力梯度、凍融循環(huán)、關(guān)鍵分子的大氣生成速率、氧化還原波動(dòng)和火山排氣等。與會(huì)者還確定礦物表面和溶液中金屬離子的成分和濃度為重要的未知因素;這些因素可能影響了局部環(huán)境中前生命化學(xué)反應(yīng)的類型、速率和復(fù)雜性。

盡管對地球歷史及其共同進(jìn)化的生物圈的研究取得了巨大的進(jìn)步,但生命的起源仍然是未解之謎。前生命化學(xué)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)需要解釋目前在全球和局部尺度上對早期地球的理解,并且將我們對冥古宙的理解轉(zhuǎn)化為這些實(shí)驗(yàn)的精細(xì)邊界條件。與此同時(shí),科學(xué)家們必須質(zhì)疑以往的假說,并重新審視關(guān)于早期地球的未知因素,并將這些不確定性整合到他們的實(shí)驗(yàn)和模型中。

生命是如何開始的,這是人類經(jīng)驗(yàn)中一個(gè)不可或缺的核心問題,它與一個(gè)更大的問題——我們宇宙中是否是孤獨(dú)的——有著內(nèi)在的聯(lián)系。隨著人類對行星宜居性、其他行星和衛(wèi)星上的生命以及太陽系外行星系的探索逐漸深入,早期地球研究的重要性也被放大。在這項(xiàng)研究中,確定導(dǎo)致生命出現(xiàn)的特定環(huán)境條件和化學(xué)途徑,無疑是最為重要的目標(biāo)之一。

作者:百科

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)