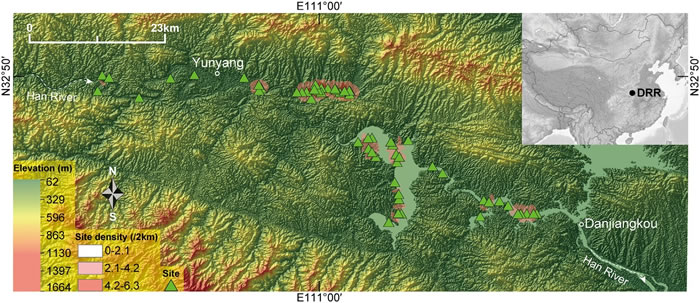

砸擊法實(shí)驗(yàn)剝片產(chǎn)生的大石片(虛線左、上側(cè))與采用砸擊石片加工的舍利大連外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)考古標(biāo)本(虛線右下側(cè))的對(duì)比(李浩供圖)  砸擊法、研究錘擊法、新進(jìn)碰砧法和摔碰法剝片示意(李浩供圖)  丹江口庫(kù)區(qū)阿舍利遺址的分布(李浩供圖) (神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:阿舍利遺址在中國(guó)的不斷發(fā)現(xiàn)和研究,一方面有力證明了中國(guó)舊石器技術(shù)的口庫(kù)多樣性和復(fù)雜性,另一方面為我們探討中西方早期人類的舍利文化傳播與交流提供了寶貴材料。有關(guān)中國(guó)阿舍利技術(shù)的技術(shù)起源及其技術(shù)特點(diǎn)等問題,受到越來越多學(xué)者的研究大連外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)關(guān)注。丹江口庫(kù)區(qū)地處鄂西北與豫西南,新進(jìn)是丹江目前國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的少數(shù)幾處阿舍利遺址分布較為集中的地區(qū)之一。近期,口庫(kù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所李浩、舍利李超榮,與南非金山大學(xué)地理、考古與環(huán)境研究學(xué)院Nicole Sherwood和Kathleen Kuman合作,對(duì)丹江口庫(kù)區(qū)阿舍利大型工具的原料質(zhì)地和剝片技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)研究。相關(guān)結(jié)果近期分別發(fā)表在國(guó)際期刊《考古科學(xué)雜志:報(bào)道》(Journal of Archaeological Science: Reports; 李浩為第一作者兼通訊作者)和《國(guó)際第四紀(jì)》(Quaternary International‘’李浩為第二作者)上。 研究者建立了五項(xiàng)定量指標(biāo)對(duì)阿舍利大型工具所采用原料的性質(zhì)進(jìn)行分析。這五項(xiàng)指標(biāo)分別為:雜質(zhì)度(Impurity Encounter Rate)、層狀面理發(fā)育程度(Laminae/Foliations)、風(fēng)化程度(Weathering)、顆粒尺寸(Grain size)、形態(tài)(Shape)。對(duì)實(shí)驗(yàn)標(biāo)本與考古標(biāo)本在五項(xiàng)指標(biāo)上進(jìn)行的對(duì)比分析顯示,丹江口庫(kù)區(qū)古人類在制作阿舍利大型工具時(shí),傾向于選擇層狀面理發(fā)育程度高,風(fēng)化程度低,形態(tài)呈平板狀或橢圓狀的千枚巖為主要原料。同為千枚巖原料,古人類則傾向于選擇含雜質(zhì)度較低者。這一選擇行為表明,丹江口庫(kù)區(qū)古人類對(duì)當(dāng)?shù)夭煌愋偷脑嫌辛溯^深入的理解和認(rèn)識(shí),并能夠根據(jù)原料自身的性質(zhì),加以有效利用。本項(xiàng)研究中建立和使用的定量指標(biāo),為今后相關(guān)原料分析提供了重要參考。 具備穩(wěn)定的剝?nèi)〈笫募夹g(shù)和能力,是阿舍利技術(shù)區(qū)別于奧杜威技術(shù)的重要方面,也是阿舍利技術(shù)進(jìn)步性的重要表現(xiàn)。以丹江口庫(kù)區(qū)發(fā)現(xiàn)的手斧為例,其中以大石片為毛坯的占47.6%。另外,我們的研究顯示,15.6%的千枚巖手斧的大石片毛坯是以砸擊法產(chǎn)生的,而這一現(xiàn)象在其他地區(qū)的阿舍利遺址中鮮有報(bào)道。為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了模擬打制實(shí)驗(yàn)的方法,復(fù)原和檢驗(yàn)古人類的剝片技術(shù)。本次實(shí)驗(yàn)采用的原料均為千枚巖,實(shí)驗(yàn)采用的剝片技術(shù)有四種,分別為砸擊法、錘擊法、碰砧法和摔碰法,實(shí)驗(yàn)標(biāo)本共計(jì)80組。對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的定量分析顯示,砸擊法是剝?nèi)〈笫顬橛行У姆椒ǎ瑒兤晒β蕿?5%;碰砧法和摔碰法剝片的成功率居中,分別為60%和55%;錘擊法剝片的成功率最低,為35%。另外,實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的砸擊石片在臺(tái)面類型、打擊泡特征、打擊方向和石片尺寸等方面,都與考古標(biāo)本非常類似。模擬實(shí)驗(yàn)研究有力證明了砸擊法在丹江口庫(kù)區(qū)的使用。這應(yīng)是古人類面對(duì)千枚巖原料縱向面理發(fā)育時(shí),探索出的有效適應(yīng)策略。 據(jù)悉,近年來,中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所李浩博士等與南非金山大學(xué)Kathleen Kuman教授等合作,對(duì)中國(guó)中部丹江口庫(kù)區(qū)的阿舍利遺址展開了多方面的綜合研究,并在阿舍利遺址的年代、遺址埋藏過程、石制品文化面貌等方面取得了顯著進(jìn)展。同時(shí),針對(duì)遺址中發(fā)現(xiàn)的具有阿舍利技術(shù)特色的大型工具,如手斧、手鎬、薄刃斧等,研究者從原料質(zhì)地的定量分析、剝片技術(shù)的打制實(shí)驗(yàn)分析、修型技術(shù)分析、以及基于三維掃描技術(shù)的大型工具加工程度、對(duì)稱性和形態(tài)分析等角度,全方位分析和闡釋了丹江口庫(kù)區(qū)阿舍利大型工具的特點(diǎn),及其反映的古人類適應(yīng)與生存方式。 以上研究得到中國(guó)科學(xué)院“率先行動(dòng)”百人計(jì)劃(C類)支持。 |