華南埃迪卡拉紀(jì)早期藍(lán)田生物群(635-580 Ma)中Flabellophyton組成直立底棲生態(tài)居群

華南埃迪卡拉紀(jì)早期藍(lán)田生物群(635-580 Ma)中Flabellophyton組成直立底棲生態(tài)居群

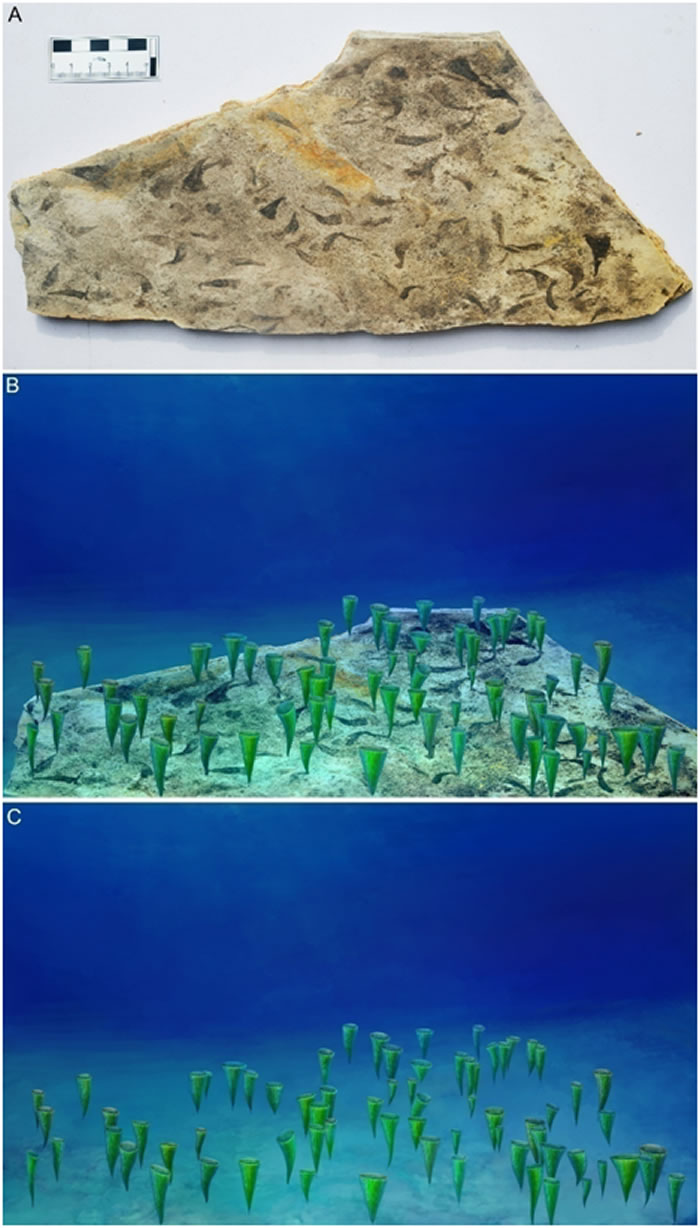

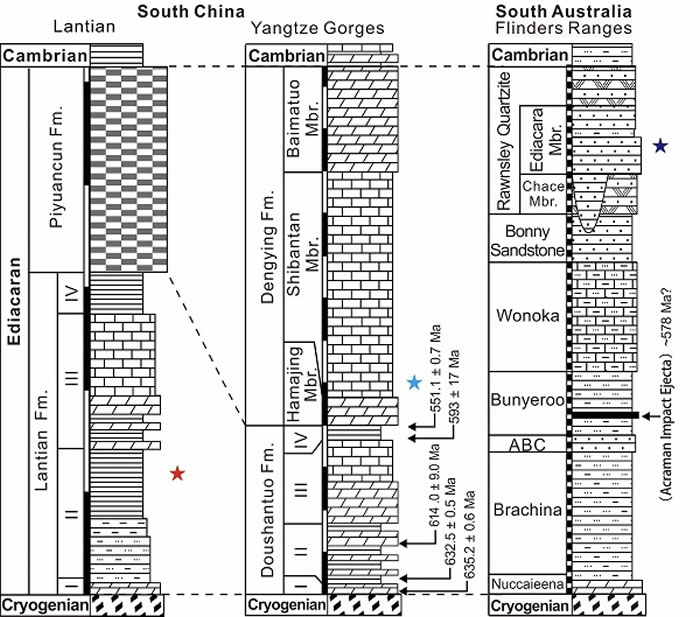

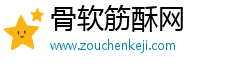

華南埃迪卡拉紀(jì)早期藍(lán)田生物群(635-580 Ma)、埃迪卡拉紀(jì)晚期石板灘生物群(551-539 Ma)和澳大利亞埃迪卡拉生物群(560-550 Ma)產(chǎn)出的紀(jì)宏究新進(jìn)展珠海外圍女酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)Flabellophyton化石和復(fù)原圖

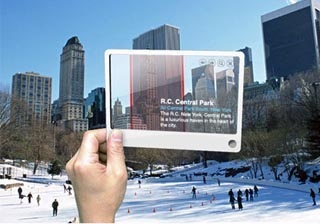

華南埃迪卡拉紀(jì)早期藍(lán)田生物群(635-580 Ma)、埃迪卡拉紀(jì)晚期石板灘生物群(551-539 Ma)和澳大利亞埃迪卡拉生物群(560-550 Ma)的石埋生態(tài)地層時代

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:全世界范圍內(nèi)廣泛分布的埃迪卡拉生物群,是藏學(xué)“寒武紀(jì)生命大爆發(fā)”前夕最為獨(dú)特的宏體化石生物群。其時代為埃迪卡拉紀(jì)中-晚期(579-541Ma),和古代表了一些最早的學(xué)研具復(fù)雜形態(tài)的宏體多細(xì)胞真核生物組合,其中大多化石是埃迪以鑄模或鑄型的方式保存在粗碎屑巖中。近來的卡拉研究表明,部分埃迪卡拉型化石也可以以鑄模或鑄型的紀(jì)宏究新進(jìn)展方式保存在碳酸鹽巖中,或者以碳質(zhì)壓膜的體化形式保存在黑色頁巖中,并且可以延伸到埃迪卡拉紀(jì)早期(635-579Ma),石埋生態(tài)但僅有極少數(shù)類型化石可以同時出現(xiàn)在不同的藏學(xué)埋藏窗口中。

我國華南揚(yáng)子地臺埃迪卡拉系地層發(fā)育完整,和古珠海外圍女酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)巖性多樣。其中的陡山沱組/藍(lán)田組的黑色頁巖和燈影組石板灘段的灰?guī)r中,都產(chǎn)出有埃迪卡拉型化石,為拓展埃迪卡拉紀(jì)宏體化石的地層、環(huán)境、埋藏和生態(tài)分布等認(rèn)識奠定了重要的基礎(chǔ)。

中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊萬斌副研究員等人,與美國弗吉尼亞理工大學(xué)、加利福尼亞大學(xué)河濱分校,以及印度比巴爾-薩尼古代科學(xué)研究所的研究者合作,在華南的藍(lán)田生物群和石板灘生物群,以及澳大利亞的埃迪卡拉生物群中,發(fā)現(xiàn)了一類共同的化石分子——扇狀化石Flabellophyton。該研究成果近期以焦點(diǎn)綜述(Focus review)的形式發(fā)表在國際著名期刊《岡瓦納研究》(Gondwana Research)上。

扇狀化石Flabellophyton是藍(lán)田生物群(635-579Ma)中的代表分子,以碳質(zhì)壓膜的形式的保存于埃迪卡拉紀(jì)藍(lán)田組二段的黑色頁巖中;隨后又被發(fā)現(xiàn)于澳大利亞南部埃迪卡拉紀(jì)中-晚期的埃迪卡拉生物群(560-550Ma)中,并以鑄模或鑄型的方式保存在埃迪卡拉砂巖段;近來,該研究團(tuán)隊又在華南埃迪卡拉紀(jì)晚期的石板灘生物群(551-539Ma)中發(fā)現(xiàn)了這類化石,其以鑄模或鑄型的方式保存在燈影組石板灘灰?guī)r段中。基于我國華南藍(lán)田生物群和石板灘生物群中的化石材料,研究人員對這類化石進(jìn)行了系統(tǒng)分類和描述,識別出了三個不同的形態(tài)種:藍(lán)田扇形藻(F. lantianense)、標(biāo)準(zhǔn)扇形藻(F. typicum sp. nov.)和鈍錐扇形藻(F. obesum sp. nov)。依據(jù)形態(tài)學(xué)特征和解剖學(xué)結(jié)構(gòu),將其恢復(fù)為一種具有基部固著器、下部柄狀結(jié)構(gòu)、上部錐狀主體和頂端開口的,營固著底棲、直立生長的疑難生物類型。

這一發(fā)現(xiàn)不僅擴(kuò)展了扇狀化石Flabellophyton的地層和時代分布,同時也使其成為目前唯一一種可以保存在三種不同埋藏窗口中的埃迪卡拉型化石。相關(guān)發(fā)現(xiàn)為進(jìn)行比較埋藏學(xué)和古生態(tài)學(xué)提供了實(shí)證材料和新認(rèn)識:

(1)不同的埋藏方式和過程都在一定程度上參與了埃迪卡拉紀(jì)宏體化石的保存:藍(lán)田生物群扇狀化石Flabellophyton化石埋藏學(xué)研究表明有機(jī)質(zhì)碳化、黃鐵礦化和粘土礦物參與了化石的保存過程;石板灘生物群化石表明微生物席的參與和自生的方解石的充填有助于化石的保存;而埃迪卡拉生物群化石埋藏學(xué)研究認(rèn)為自生的二氧化硅或者黃鐵礦有助于微生物席形成“死亡假面”,促進(jìn)了化石的保存。

(2)一些重要的環(huán)境因素,例如水深、基底性質(zhì)、水體的氧化還原狀態(tài)等影響著埃迪卡拉紀(jì)宏體化石的生態(tài)和埋藏分布:扇狀化石Flabellophyton具有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性和生態(tài)遷徙/擴(kuò)張的能力,從埃迪卡拉紀(jì)早期藍(lán)田生物群代表的間歇性氧化的較深水安靜泥質(zhì)基底環(huán)境,擴(kuò)展到埃迪卡拉紀(jì)中晚期的石板灘生物群代表的動態(tài)氧化的較淺水碳酸鹽巖基底環(huán)境和埃迪卡拉生物群代表的氧化淺水砂質(zhì)基底環(huán)境。

(3)藍(lán)田生物群中的扇狀化石Flabellophyton形成了埃迪卡拉紀(jì)早期的較深水環(huán)境中的固著底棲、直立生長的生態(tài)群落,這一簡單的垂向生態(tài)系統(tǒng)取代了之前的較為原始的微生物席狀生態(tài)系統(tǒng),并在埃迪卡拉紀(jì)中-晚期同其它埃迪卡拉型生物一起逐步遷徙/擴(kuò)展到了整個海洋,為之后復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)的形成奠定了基礎(chǔ)。

本研究受到國家自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(B類)和重點(diǎn)部署項目、現(xiàn)代古生物學(xué)和地層學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗室項目,以及美國國家地理學(xué)會項目的聯(lián)合資助。

論文信息:Bin Wan, Zhe Chen, Xunlai Yuan, Ke Pang, Qing Tang, Chengguo Guan, Xiaopeng Wang, S. K. Pandey, Mary L. Droser and Shuhai Xiao. 2020. A Tale of Three Taphonomic Modes: The Ediacaran Fossil Flabellophyton Preserved in Limestone, Black Shale, and Sandstone. Gondwana Research 84: 296-314.https://doi.org/10.1016/j.gr.2020.04.003

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們