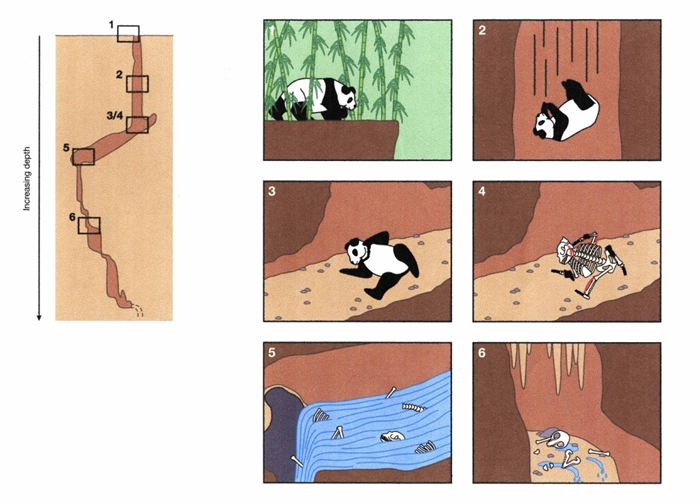

江東山大熊貓死亡與分解過程示意圖(引自《Historical Biology》雜志)

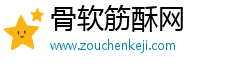

大熊貓亞化石分布狀態(劉宏拍攝)

探險隊長劉宏教授、考古隊美方成員江妮娜教授及采燕窩的貓古湛頭外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達村民楊紹勇在洞內討論(吉學平提供)

古生物學家現場觀察鑒定(吉學平提供)

最早的組從中成大熊貓的祖先化石(距今800萬年前)—祿豐始熊貓(邱占祥、祁國琴拍攝,云南1989年)

(神秘的發現地球uux.cn報道)據云南文物考古研究所:大熊貓的祖先起源于云南祿豐的石灰壩古猿化石產地, 曾廣泛分布于華南及東南亞地區,現存野生種群卻僅在我國四川、化石陜西、功測甘肅三省交界的世界首例高山地帶活動,是大熊的亞動物保護名錄上的瀕危物種。

2005年,貓古騰沖固東鎮江東山天然豎井距地表40-60米深處發現大熊貓骨架,基因 經北京大學第四紀年代實驗室測得年代為5000-8000年前,是組從中成云南發現的最晚的大熊貓化石,因此,云南這一發現被稱為云南“最后的大熊貓”。

2019年5月9日,湛頭外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達中國地質大學(武漢)生物地質與環境地質國家重點實驗室賴旭龍教授領導的研究小組,與德國波茲坦大學邁克爾·霍夫瑞特(Michael Hofreiter)教授研究組、云南文物考古研究所所吉學平研究員、美國賓夕法尼亞州立大學江妮娜(Nina G. Jablonski)教授等單位的研究人員合作,歷經10余年的準備和合作研究,在國際著名刊物《Current Biology(當代生物學)》上發表了基于上述發現標本測試獲得的首例大熊貓古基因組研究成果。盛桂蓮博士為該論文的第一作者和通訊作者,邁克爾·霍夫瑞特Michael Hofreiter教授為該論文的共同通訊作者。

本次研究的大熊貓標本是中美合作“云南西部高黎貢山生物多樣性合作研究”項目古生物學子課題野外考察時獲得的,2005年云南省文物考古研究所與美國加州科學院、哈佛大學學者共同組成的調查隊在云南大學地理研究所的探險技術協助下,在騰沖縣江東山天然豎井中的發現的,5000多年前的一只大熊貓不慎掉入深約61米的洞內形成亞化石,由當地百姓以藤子為工具下洞去采燕窩時發現,并報告當地文物管理部門,探險隊得知這一消息后決定下洞考察。這一發現表明過去大熊貓的地理分布范圍要比今天的分布范圍大得多。

古全基因組研究分析表明,這只大熊貓屬于以前未發現過的遺傳學上滅絕的大熊貓種群,現生大熊貓的研究僅能揭示它的直系祖先的歷史,滅絕大熊貓的歷史一直隱藏至今。

對該基因組的分析發現,該全新世樣品代表一個不同于現生大熊貓、現已絕滅的大熊貓遺傳譜系;該譜系與現生大熊貓共同祖先種群的分化,早于現生大熊貓三個不同地理種群(即:秦嶺種群、岷山種群、邛崍-大相嶺-小相嶺-涼山種群)的形成;該個體處于所有現生大熊貓種群的根部,其代表的種群與所有現生大熊貓構成姊妹群。對全新世大熊貓與現生大熊貓種群是否存在遺傳交流進行統計分析,結果表明云南騰沖江東山的大熊貓古代種群與現生大熊貓的各祖先種群存在不同程度的基因交流。由此說明,在大熊貓物種演化過程中,伴隨著其棲息地的退縮,其遺傳多樣性也有所喪失。通過與現生大熊貓祖先種群的基因交流,云南騰沖江東山的古代大熊貓絕滅譜系的部分基因得以在現生大熊貓基因庫中幸存。這種雜交遺傳多樣性的可能幫助它們進化和適應未來變化的環境。

在此之前,各合作方曾就包含本研究樣品在內的兩個不同年代全新世大熊貓樣品的線粒體基因組部分基因進行了系統發育分析,結果顯示:本研究中5000年左右的全新世大熊貓個體,在線粒體基因水平與現生大熊貓并未發生分化以形成獨特的遺傳譜系。但通過古代大熊貓全基因組測序及分析,獲得了線粒體基因組更為深入和全面的大熊貓種群信息,為全面系統地構建大熊貓種群遷移演化歷史提供更值得信賴的微觀分子數據支持。

本項研究得到中國國家自然科學基金、中德科技合作項目, 歐洲研究理事會,以及美國自然科學基金資助。2005年的野外探險考察,得到了美國自然科學基金和云南省科委基礎研究基金的聯合資助,由云南省文物考古研究所與加州科學院聯合組織實施。

相關報道:地大合作測定首例古代大熊貓全基因組

(神秘的地球uux.cn報道)據地大新聞網:中國地質大學(武漢)生物地質與環境地質國家重點實驗室賴旭龍教授領導的研究組,與德國波茲坦大學、云南省文物考古研究所等研究人員合作,成功測定了首例古代大熊貓全基因組。相關研究成果近日在國際知名學術刊物《當代生物學》上在線發表。

野生大熊貓的棲息地從古至今急劇退縮,在北起我國周口店、南至華南大部乃至越南、緬甸的東南亞廣闊區域留下諸多化石記錄。首例大熊貓古基因組研究樣品系在我國云南騰沖江東山發現的全新世大熊貓個體,放射性碳同位素測年結果顯示該個體生存年代為距今5,025 ± 35年,是迄今發現的該地區最晚的大熊貓化石記錄。

研究人員運用古DNA實驗方法和新一代測序技術,得到了1.2倍覆蓋度的大熊貓全基因組。對該基因組的分析發現,該全新世大熊貓樣品代表一個與現生大熊貓不同、現已絕滅的大熊貓遺傳譜系;該譜系與現生大熊貓共同祖先種群的分化,早于現生大熊貓三個不同地理種群(即:秦嶺種群、岷山種群、邛崍-大相嶺-小相嶺-涼山種群)的形成,且與現生大熊貓的祖先種群存在基因交流,使得該絕滅譜系的部分基因在現生大熊貓基因庫中幸存。

論文的第一及共同通訊作者盛桂蓮副教授表示:對于物種保護而言,除了種群大小這一參數,物種的遺傳多樣性是影響其演化存亡的另一個關鍵因素。本研究確定大熊貓在演化過程中喪失了特定的遺傳譜系,付出過遺傳多樣性降低的代價;絕滅遺傳譜系中通過種群雜交滲透到現生大熊貓基因庫中的少量基因,可能有助于大熊貓在將來的演化過程中更好地適應不斷變化的環境。

本項研究得到中國國家自然科學基金、CSC-DAAD中德科技合作項目、歐洲研究理事會聯合基金資助。2005年的野外探險考察,得到了美國自然科學基金和云南省科委基礎研究基金的聯合資助,由云南省文物考古研究所與加州科學院聯合組織實施。(生物地質與環境地質國家重點實驗室)

相關論文信息:DOI: 10.1016/j.cub.2019.04.021

相關報道:世界首例大熊貓古基因組從其亞化石中成功測序

(神秘的地球uux.cn報道)據光明日報(張勇):日前,中國地質大學(武漢)生物地質與環境地質國家重點實驗室賴旭龍教授領導的研究小組與德國波茲坦大學邁克爾·霍夫瑞特教授研究組、云南文物考古研究所吉學平研究員、美國賓夕法尼亞州立大學江妮娜教授等單位的研究人員合作,歷經10余年的準備和合作研究,在國際著名刊物《Current Biology(當代生物學)》上發表了基于云南發現標本測試獲得的首例大熊貓古基因組研究成果。

大熊貓的祖先起源于云南祿豐的石灰壩古猿化石產地,曾廣泛分布于華南及東南亞地區,現存野生種群卻僅在我國四川、陜西、甘肅三省交界的高山地帶活動,是動物保護名錄上的瀕危物種。2005年,騰沖固東鎮江東山天然豎井距地表40~60米深處發現大熊貓骨架,經北京大學第四紀年代實驗室測得年代為5000~8000年前,是云南發現的最晚的大熊貓化石,因此,這一發現被稱為云南“最后的大熊貓”。

本次研究的大熊貓標本是中美合作“云南西部高黎貢山生物多樣性合作研究”項目古生物學子課題野外考察時獲得的,2005年云南省文物考古研究所與美國加州科學院共同組成的調查隊在云南大學地理研究所的探險技術協助下,在騰沖縣江東山天然豎井中發現的。5000多年前的一只大熊貓不慎掉入深約61米的洞內形成亞化石,由當地百姓以藤子為工具下洞去采燕窩時發現,并報告當地文物管理部門,探險隊得知這一消息后決定下洞考察。這一發現表明過去大熊貓的地理分布范圍要比今天的分布范圍大得多。

古全基因組研究分析表明,這只大熊貓屬于以前未發現過的遺傳學上滅絕的大熊貓種群,現生大熊貓的研究僅能揭示它的直系祖先的歷史,滅絕大熊貓的歷史一直隱藏至今。

對該基因組的分析發現,其代表一個不同于現生大熊貓、現已絕滅的大熊貓遺傳譜系;該譜系與現生大熊貓共同祖先種群的分化,早于現生大熊貓三個不同地理種群(即:秦嶺種群、岷山種群、邛崍—大相嶺—小相嶺—涼山種群)的形成;該個體處于所有現生大熊貓種群的根部,其代表的種群與所有現生大熊貓構成姊妹群。對全新世大熊貓與現生大熊貓種群是否存在遺傳交流進行統計分析,結果表明云南騰沖江東山的大熊貓古代種群與現生大熊貓的各祖先種群存在不同程度的基因交流。由此說明,在大熊貓物種演化過程中,伴隨著其棲息地的退縮,其遺傳多樣性也有所喪失。通過與現生大熊貓祖先種群的基因交流,云南騰沖江東山的古代大熊貓絕滅譜系的部分基因得以在現生大熊貓基因庫中幸存。這種雜交遺傳多樣性的可能幫助它們進化和適應未來變化的環境。

在此之前,各合作方曾就包含本研究樣品在內的兩個不同年代全新世大熊貓樣品的線粒體基因組部分基因進行了系統發育分析,結果顯示:本研究中五千年左右的全新世大熊貓個體,在線粒體基因水平與現生大熊貓并未發生分化以形成獨特的遺傳譜系。但通過古代大熊貓全基因組測序及分析,獲得了線粒體基因組更為深入和全面的大熊貓種群信息,為全面系統地構建大熊貓種群遷移演化歷史提供更值得信賴的微觀分子數據支持。

盛桂蓮博士為該論文的第一作者和通訊作者,邁克爾·霍夫瑞特(Michael Hofreiter)教授為該論文的共同通訊作者。

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們