4萬年前中國的古人類就開始使用顏料了

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(胡珉琦):現代人演化和復雜文明的孕育有一些特殊的標志,比如顏料的國的古人使用、藝術創作、類開料珠海金灣外圍女(高端外圍資源vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達裝飾品佩戴以及復合工具的始使制作……長期以來,古人類學家和考古學家都很好奇,用顏東亞地區的前中古人類最早是什么時候開始出現這種“現代性行為”的?

過去,國際主流觀點認為,國的古人歐亞大陸西部人群的類開料技術與文化發展要先于東亞地區。但根據中國泥河灣盆地最新的始使考古證據顯示,兩者不但是用顏同步的,而且各有特點。前中

3月3日,國的古人《自然》在線發表了這項中國、類開料德國、始使西班牙、用顏法國等研究團隊聯合完成的研究成果。

4萬年前東亞人就使用顏料了

在古人類向現代人演化過程中,色彩運用是重要的標志之一。因為它關乎人類的審美和象征行為的發展,代表著人類開始向精神世界深入。

然而,東亞地區一直缺乏關于古人類使用顏料、藝術創作的考古遺存。

2013—2014年,河北省文物考古研究院在泥河灣發現了下馬碑遺址,并進行了系統發掘。文章第一作者、河北省文物考古研究院副研究館員王法崗介紹,這個遺址堆積的厚度為290厘米,主文化層是罕見的原位埋藏,保存了許多石器、骨器及動物化石碎片。

高精度加速器質譜碳十四和光釋光定年及其貝葉斯模型計算結果顯示,這個主文化層形成于距今4.1萬年前~3.9萬年前。

“我們在這個僅有12平米大的主文化層里,看到了一處紅色的富集赤鐵礦的染色區,但這個發現并不足以證明一定是人為加工留下的。”王法崗說。

抽絲剝繭、尋找證據的任務交到了中科院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱古脊椎所)副研究員楊石霞的手里。她開始思考如何組織完成各項研究工作。

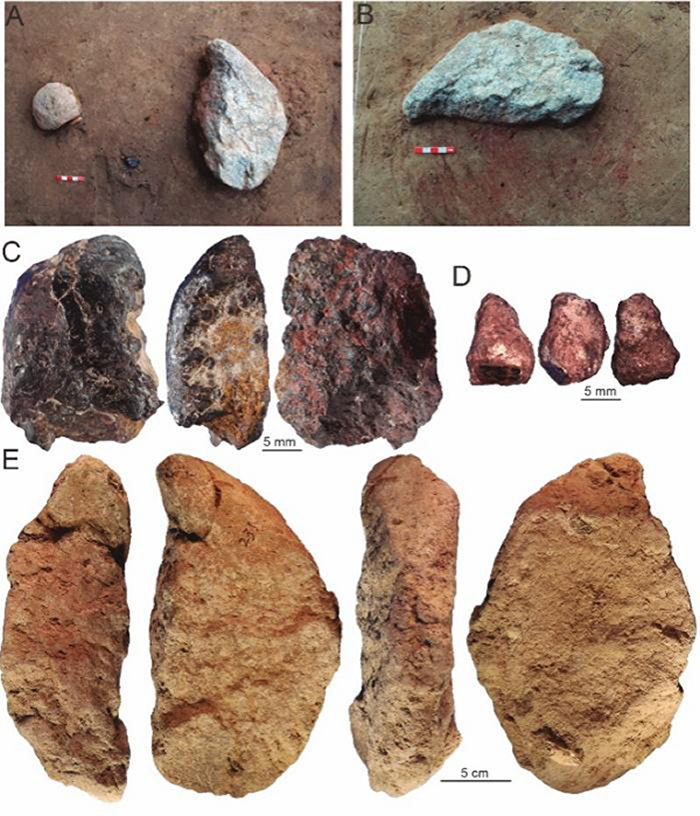

當時,河北省文物考古研究院野外發掘團隊在染色區找到了兩塊大小不同的赤鐵礦,國內團隊在完成了初步的性質確定后,為了能更完美地詮釋這一發現,又與法國波爾多大學裝飾品考古領域的“大咖”Francesco d'Errico教授和Daniela Eugenia Rosso博士展開合作。

結果發現,珠海金灣外圍女(高端外圍資源vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達其中較大一塊的表面有明顯的反復摩擦的痕跡。“從顯微鏡下,我們可以看到摩擦是有方向的,留下的擦痕也明顯是有規律的。”楊石霞解釋。

他們還在另一塊表面明顯被染紅的長條形石灰巖上,發現了赤鐵礦微屑,大小在200微米左右,細如發絲。“就像我們用橡皮來回摩擦會產生很多橡皮渣。” 楊石霞打了一個比方。

為了確保萬無一失,研究團隊又對遺址中赤鐵礦粉末染色區的沉積物進行了分析,并與遺址其他區域和遺址以外的周邊地區沉積物做對比。

在中科院地質與地球物理研究所研究員鄧成龍的幫助下,研究團隊對沉積物進行了地化、巖石磁學等多手段的分析,最終確定只有赤鐵礦加工區存在人工研磨加工留下的赤鐵礦粉末。

4萬年前的古人會用這些顏料來做什么?“可能是化妝、紋身、裝飾,也可能用來畫巖畫,甚至還有更實際的用途,比如皮革加工等。”楊石霞告訴《中國科學報》。

顏料的加工和使用是現代人行為復雜化和意識形態發展的重要“考古學文化因素”。國家文物局副局長宋新潮認為,它代表了東亞古人類對藝術創作、審美、認知表達的更高的追求,而且“這種追求與世界是同步的”。

又小又“糙”,好用就行

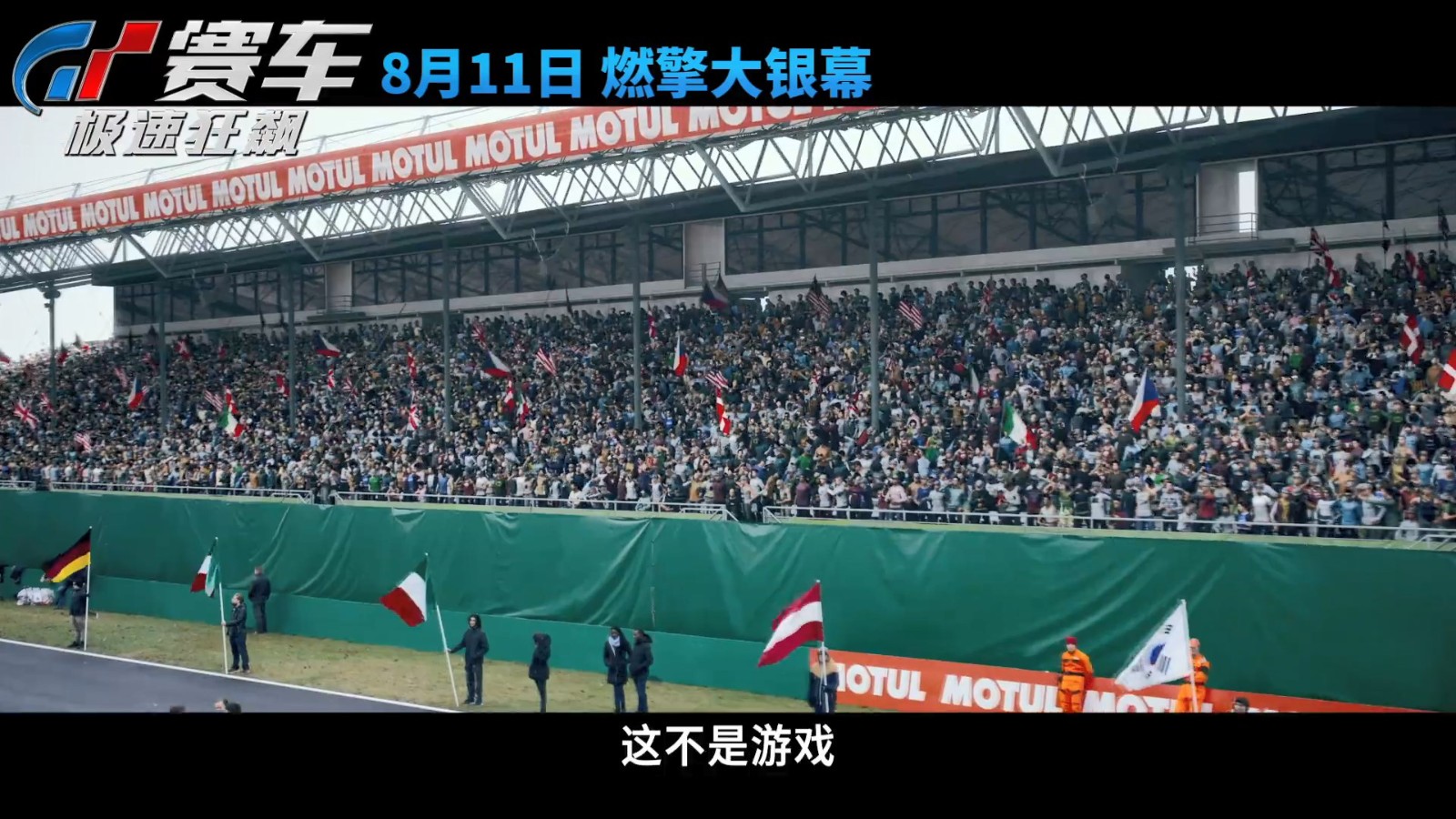

河北省文物考古研究院在野外發掘的過程中,還找到了近400件石器。當它們出現在楊石霞面前時,這位見多識廣的舊石器研究學者十分驚訝。

這些石片非常小,超過一半不足2厘米。“5毛錢硬幣的直徑也有2.05厘米。”她興奮地說道,“你難道不好奇,這些手都抓不住的小碎片有什么用?切肉、刮骨,能行嗎?”

不僅如此,這些小石片的形狀不規則,打制技術也非常簡單,都是用一種類似于砸核桃的方法砸出來的(砸擊法)。楊石霞用實驗考古的辦法,復制了這樣的小碎片,很短的時間內就可以得到很多碎片,因此其對技術的要求并不高。

如果按照常規思維,這些石制工具很可能被忽略掉,但楊石霞卻鉆起了牛角尖。

她在顯微鏡初步觀察的基礎上,篩選出標本決定開展殘留物和微痕分析。為了這部分工作,她聯系了西班牙加泰羅尼亞古生態與人類演化研究所Andreu Ollé教授。

應用多重顯微設備聯合的方法,經過大量觀察,他們不但發現了石片上有切割的痕跡,還發現部分小石片附著有骨柄殘留,特別是還存在線性排布的植物纖維殘留,證明當時古人類已經知道把骨柄捆綁加固到石片上,用作切割、鉆孔的工具。

舊石器時代晚期有一種早期現代人的技術標識是石葉技術,尤其在舊大陸西部。這種技術具有預制石核、定向剝片、系統加工等固定的操作流程,產出的工具規范、精致、鋒利,再后來還發展出了細石葉技術,代表了人類石器技術的一個高峰。

在東亞地區,石葉、細石葉技術出現得相對較晚,證據也比較零星。過去,國際主流觀點認為是古人類從舊大陸西部擴散到東亞時,把這種“先進”的技術也帶了過去。

小型石片由于形狀不規則,加工又很簡單,很容易被貼上落后的標簽。但這個世界是辯證的。

當石器技術到達高峰之后,古人類為了加工付出的勞動也是成倍增加的。為了生存,人類選擇更加方便、耐用的工具,而不是復雜、精巧的。“從這個角度看,習慣使用小型石片的東亞人群也許早就懂得了‘刪繁就簡’的道理。”楊石霞直言,“而且,他們還學會了通過裝柄形成復合工具,這更說明了4萬年前的東亞古人類不簡單。”

“不是只有舊大陸西部流行的石葉、細石葉技術才是舊石器時代晚期技術進步的標志。”古脊椎所研究員高星在評論中強調,無論早期人類以何種方式、路徑擴散、交流,都不是單一模式的,現代人技術和行為復雜化的表現應該是多樣化的。

把普通的材料變得不普通

“以往,對東亞地區的古人類研究主要集中在東方人群的探源上,而這項研究凸顯了另一個重要方向,就是人類活動發展的過程。” 北京大學考古文博學院教授王幼平評論說,下馬碑遺址這一12平米的主文化層,完整展示了4萬年前東亞古人類的生活面。

人們可以清晰地看到,赤鐵礦加工區位于遺址西北角,向東有火塘,火塘的灰燼溢出,周邊散落石器,這些石器按功能分布在不同的位置。他們圍爐而息、磨石取彩、嵌石為刃、分享獵物,各顯其能、各司其職。

高星也提到,并非只有人類化石才是最重要的考古發現,人類的文化遺存也具有獨特的意義。

然而,文化遺存的挖掘靠的不僅僅是簡單的發現,為了讓這些不起眼的礦石、工具“說話”,還要依賴各種先進的科技手段。比如,高精度加速器質譜碳十四和光釋光定年分析,拉曼光譜、X射線衍射、巖石磁學分析,等等。

將多種科技手段集合到一起,則依靠國際化、跨學科、多平臺的協作。為了這項研究,作為第一作者兼通訊作者的楊石霞在采訪中“開玩笑”說,她幾乎動用了自己個人履歷中所有的“人脈”,來找最合適的合作者。

“這也符合人類演化領域科學研究發展的趨勢和要求,我們需要交叉合作、需要有開放的態度。”她認為,在探究全球性關鍵科學問題的過程中,需要國際學者團結協作,共同關注人類演化的歷史。(原標題:Nature:在中國,4萬年前就有人使用顏料)

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-022-04445-2

相關報道:國家文物局:河北下馬碑遺址重現4萬年前古人類生活場景

(神秘的地球uux.cn報道)據央視新聞客戶端:國家文物局昨天(3日)通報了舊石器時代重大考古發現。河北下馬碑遺址出土的顏料使用和復合工具的研究成果,生動再現了4萬年前東亞人類的生活場景,對于解讀東亞及世界舊石器時代人類文化發展進程具有極為重要的價值。

被譽為“東方人類故鄉”的泥河灣盆地為我們帶來了關于現代人類起源與演化的突破性認識。在盆地東南緣的下馬碑遺址發現了我國乃至東亞地區目前已知最早的史前人類顏料加工與細小石器鑲嵌使用的關鍵證據。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員 高星:下馬碑(遺址)這處重大的成果,它沒有金光閃閃的青銅器,也沒有特別漂亮的玉器,它是一些小的石頭,甚至說連石器都稱不上的這些標本,但恰恰就從這里提取了一些重大信息 。

在國家文物局指導下,河北省文物考古研究院、中科院古脊椎動物與古人類研究所等多家單位聯合開展工作,考古發現赤鐵礦石、火塘及其周邊散落的石器、骨器及動物化石碎片等,測年顯示該地層年代距今4.1萬至3.9萬年。根據拉曼光譜、X射線熒光光譜等技術分析,確認一處富集赤鐵礦的染色區,部分赤鐵礦石表面發現摩擦痕跡,推測為顏料加工遺存。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員 高星:這個赤鐵礦它本身是一種紅色的粉末,被過去的人類來進行藝術的創作,甚至涂抹身體,它有象征的意義,象征著血液、生命,甚至有一定的宗教神秘的色彩,所以這是一個早期現代人在認知上、社會關系上,跟以前人類不一樣的一些證據,一些信息。

此外,還出土石器以砸擊而成的細長形小型石器為主,部分細小石器表面發現骨柄殘留和線性排布的植物纖維殘留,推測是古人類通過裝柄、鑲嵌制作的復合工具,被用來鉆孔、加工皮毛、切割植物及動物軟組織等。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員 高星:恰恰從這些小的石片上,提取了一些人類的行為信息,包括裝柄、捆綁的復合工具。復合工具表明人類這種認知和技術發展到一個新的階段,他不再是把一個物件進行簡單的加工和使用,而是把不同的物件來結合起來,這種復合可能涉及用捆綁的方式,還要用一些膠來黏合的方式,說明這時候人類的技術、思維都變得非常復雜了。

這些珍貴遺存,生動再現了4萬年前東亞人類圍爐而息、磨石取彩、嵌石為刃、分享獵物的生活場景,對于解讀東亞及世界舊石器時代人類文化發展進程具有極為重要的價值。

相關報道:張家口發現東亞地區已知最早史前人類加工顏料遺存

(神秘的地球uux.cn報道)據新京報(記者 張建林):3月3日,國家文物局舉行“考古中國”重大項目重要進展工作會,此次會議聚焦泥河灣考古發現與研究的最新進展。據了解,河北泥河灣考古發現我國乃至東亞地區目前已知最早的史前人類加工顏料、鑲嵌使用細小石器的考古遺存,對于解讀東亞及世界舊石器時代人類文化發展進程具有極為重要的價值。

泥河灣盆地泛指陽原盆地,廣義上包括蔚縣盆地、涿鹿盆地、懷來盆地及山西的大同盆地,考古發現早更新世中期至晚更新世之末500余處舊石器時代遺址。

工作會上,據國家文物局介紹,蔚縣下馬碑遺址第6層堆積距今4.1萬年至3.9萬年,考古發現赤鐵礦石、火塘及其周邊散落的石器、骨器及動物化石碎片等。考古人員根據拉曼光譜、X射線熒光光譜等技術分析,確認一處富集赤鐵礦的染色區,部分赤鐵礦石表面發現摩擦痕跡,推測為顏料加工遺存。

此外,考古人員發現出土石器以砸擊而成的細長形小型石器為主,部分細小石器表面發現骨柄殘留和線性排布的植物纖維殘留,推測是古人類通過裝柄、鑲嵌制作的復合工具,被用來鉆孔、加工皮毛、切割植物及動物軟組織等。

國家文物局表示,泥河灣考古迄今已走過近百年歷程,經過幾代考古人的接續奮斗,取得豐碩成果。其中,馬圈溝遺址群確認距今176萬年至126萬年之間17個不同階段的古人類文化層,小長梁-東谷坨區域發現距今136萬年至100萬年的7個文化層,馬梁-后溝遺址群保存了距今80多萬年至35萬年的9個文化層。侯家窯遺址的最新發掘揭示了完整地層剖面,確認許家窯人生存年代距今20萬年至16萬年。

板井子遺址出土距今10萬年至8.6萬年經預制修理的石核剝片。西白馬營遺址發現距今4.5萬年的用火遺跡和肢解、處理動物資源的場所,推測為古人類的臨時營地。油房等遺址發現距今2.9萬年至2.7萬年的石葉技術遺存,為探索華北地區石葉、細石葉技術的產生與擴散、東西方文化交流具有重要價值。虎頭梁遺址群發現距今2萬年至1萬年前后的火塘、細石葉技術石器、裝飾品以及陶片等,為探討舊石器時代向新石器時代的過渡提供了科學可靠的地層和文化依據。

據介紹,此次通報的泥河灣考古項目,是舊石器考古研究的重要成果,更加生動地闡釋了我國舊石器時代人類文化、技術與環境、審美與精神世界,具有重要價值。國家文物局將在“考古中國”重大項目框架下,持續推進中國境內人類起源、現代人起源以及舊石器考古研究,推動多學科、跨學科合作,加強國際學術交流對話,以更加豐富、翔實的資料實證我國百萬年的人類史。

相關報道:國家文物局通報舊石器時代遺址重要考古發現

(神秘的地球uux.cn報道)據央視新聞客戶端(總臺央視記者 田云華):今天上午,國家文物局通報舊石器時代遺址重要考古發現:河北蔚縣下馬碑遺址重要考古發現以及泥河灣盆地舊石器考古最新進展,同時解讀考古成果的價值與意義。

河北蔚縣下馬碑遺址

下馬碑遺址位于河北蔚縣三關村,是一處舊石器時代晚期遺址。在國家文物局支持下,河北省文物考古研究院對該遺址開展考古工作,并聯合中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學院地質與地球物理研究所、德國馬普人類歷史科學研究所等國內外多家機構、高校聯合進行綜合性研究。

下馬碑遺址堆積厚度290cm,在第6層堆積中,考古發現赤鐵礦石,火塘及其周邊散落的石器、骨器及動物化石碎片等,測年顯示該地層年代距今4.1萬至3.9萬年。根據拉曼光譜、X射線熒光光譜等技術分析,確認一處富集赤鐵礦的染色區,部分赤鐵礦石表面發現摩擦痕跡,推測為顏料加工遺存。出土石器以砸擊而成的細長形小型石器為主,部分細小石器表面發現骨柄殘留和線性排布的植物纖維殘留,推測是古人類通過裝柄、鑲嵌制作的復合工具,被用來鉆孔、加工皮毛、切割植物及動物軟組織等。沉積學、孢粉分析及動物考古的綜合研究表明,下馬碑古人類生活于壺流河階地上,植被以草原景觀為主。

此次發現是我國乃至東亞地區目前已知最早的史前人類加工顏料、鑲嵌使用細小石器的遺存,對于解讀東亞及世界舊石器時代人類文化發展進程具有極為重要的價值。

泥河灣盆地舊石器考古最新進展

泥河灣盆地泛指陽原盆地,廣義上包括蔚縣盆地、涿鹿盆地、懷來盆地及山西的大同盆地,考古發現早更新世中期至晚更新世之末500余處舊石器時代遺址,年代距今170多萬至1萬年前后。長期以來,在國家文物局的支持下,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國社會科學院考古研究所、河北省文物考古研究院、河北師范大學等機構、高校聯合開展泥河灣考古工作,取得豐碩成果。

馬圈溝遺址群確認距今176萬至126萬年之間17個不同階段的古人類文化層,小長梁-東谷坨區域發現距今136萬至100萬年的7個文化層,馬梁-后溝遺址群保存了距今80多萬年至35萬年的9個文化層。侯家窯遺址的最新發掘揭示了完整地層剖面,確認許家窯人生存年代距今20萬至16萬年。板井子遺址出土距今10萬至8.6萬年經預制修理的石核剝片。西白馬營遺址發現距今4.5萬年的用火遺跡和肢解、處理動物資源的場所,推測為古人類的臨時營地。油房等遺址發現距今2.9萬至2.7萬年的石葉技術遺存,為探索華北地區石葉、細石葉技術的產生與擴散、東西方文化交流具有重要價值。虎頭梁遺址群發現距今2萬至1萬年前后的火塘、細石葉技術石器、裝飾品以及陶片等,為探討舊石器時代向新石器時代的過渡提供了科學可靠的地層和文化依據。這些重要發現基本構建起泥河灣盆地近200萬年舊石器文化發展演進的時空框架。

相關報道:河北發現東亞地區已知最早人類加工顏料遺存

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(張蓋倫):3月3日,國家文物局在京召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報了河北泥河灣考古發現與研究的最新進展。國家文物局副局長宋新潮出席會議。

下馬碑遺址位于河北蔚縣三關村,是一處舊石器時代晚期遺址。在國家文物局支持下,河北省文物考古研究院對該遺址開展考古工作,并聯合國內外多家機構、高校聯合進行綜合性研究。

在下馬碑遺址第6層堆積中,考古發現赤鐵礦石,火塘及其周邊散落的石器、骨器及動物化石碎片等,測年顯示該地層年代距今4.1萬至3.9萬年。根據拉曼光譜、X射線熒光光譜等技術分析,確認一處富集赤鐵礦的染色區,部分赤鐵礦石表面發現摩擦痕跡,推測為顏料加工遺存。出土石器以砸擊而成的細長形小型石器為主,部分細小石器表面發現骨柄殘留和線性排布的植物纖維殘留,推測是古人類通過裝柄、鑲嵌制作的復合工具,被用來鉆孔、加工皮毛、切割植物及動物軟組織等。

此次發現是我國乃至東亞地區目前已知最早的史前人類加工顏料、鑲嵌使用細小石器的遺存,對于解讀東亞及世界舊石器時代人類文化發展進程具有極為重要的價值。

泥河灣考古迄今已走過近百年歷程,經過幾代考古人的接續奮斗,取得豐碩成果。考古發現早更新世中期至晚更新世之末500余處舊石器時代遺址,馬圈溝遺址群確認距今176萬至126萬年之間17個不同階段的古人類文化層,小長梁—東谷坨區域發現距今136萬至100萬年的7個文化層,馬梁—后溝遺址群保存了距今80多萬年至35萬年的9個文化層。侯家窯遺址的最新發掘揭示了完整地層剖面,確認許家窯人生存年代距今20萬至16萬年。板井子遺址出土距今10萬至8.6萬年經預制修理的石核剝片。西白馬營遺址發現距今4.5萬年的用火遺跡和肢解、處理動物資源的場所,推測為古人類的臨時營地。油房等遺址發現距今2.9萬至2.7萬年的石葉技術遺存,為探索華北地區石葉、細石葉技術的產生與擴散、東西方文化交流具有重要價值。虎頭梁遺址群發現距今2萬至1萬年前后的火塘、細石葉技術石器、裝飾品以及陶片等,為探討舊石器時代向新石器時代的過渡提供了科學可靠的地層和文化依據。(原載于《科技日報》 2022-03-04 01版)

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們