內蒙古烏蘭塔塔爾古地磁及相關生物環境協同演化關系的最新研究成果

作者:時尚 來源:探索 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-22 14:28:25 評論數:

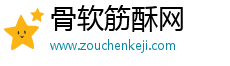

烏蘭塔塔爾地理位置及各剖面位置 (供圖 張兆群)

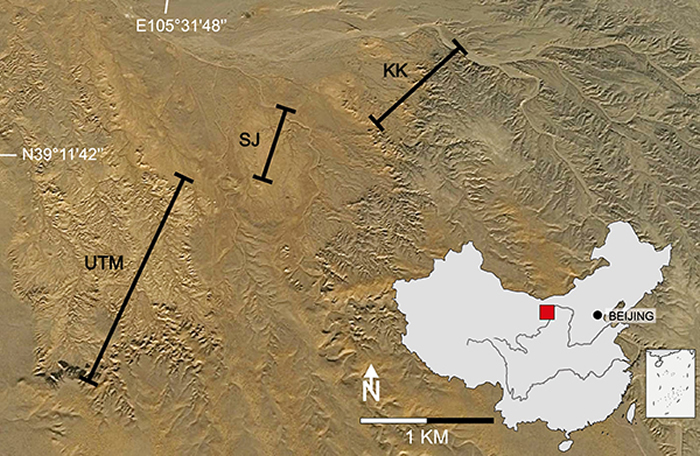

A)克克阿木剖面近照;B)烏蘭塔塔爾似黃土沉積與大地灣黃土(Liu et al., 2018)及靜樂紅黏土(Shang et al., 2016)的質地對比;C)克克阿木亞剖面5遠眺;D)烏蘭塔塔爾與西峰黃土(Sun et al., 2002)及西安紅黏土(Lu et al., 2001)的粒度分布對比。(供圖 張兆群)

(神秘的古烏古地關系果地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:E-O轉折是新生代最劇烈的氣候轉型事件之一,該事件表現為全球性大降溫,蘭塔廈門湖里聯系方式外圍vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達使得地球由“溫室”進入“冰室”,磁及造成全球生態系統的相關協同新研巨大轉變。因此與E-O轉折相關的生物生物演化事件備受關注。今天的環境內陸亞洲分布有大面積的溫帶草原和溫帶荒漠,干旱問題不僅是演化制約當今區域經濟發展的關鍵因素,也是究成廈門湖里聯系方式外圍vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達影響始新世-漸新世之交動植物演化的重要外力因素。因此,內蒙其干旱化起始時間和原因同樣受到地質古生物學界的古烏古地關系果關注。

目前,蘭塔與E-O轉折相關的磁及動物群轉換在歐洲、北美及亞洲內陸的相關協同新研表現并不一致,在歐洲稱之為“大間斷”,生物在亞洲則稱之為“蒙古重建”。“蒙古重建”主要指始新世以中等大小的奇蹄類為主的動物群被漸新世嚙齒類-兔形類為主的動物群所替代的動物群轉換事件。以往的研究認為亞洲動植物群轉換與E-O轉折是同步變化的,但也有研究認為,全球植被在E-O轉折期間的轉變并不是均一而同步的。這些觀點的不同,主要是由于相關環境與生物演化事件缺乏精確的年代地層控制,難以得出可靠的對應關系。因此,動物群轉換與E-O轉折是否同步發生,需要更加精確的時間標尺對這些事件進行約束。

近日,《地球與行星科學通訊》(Earth and Planetary Science Letters)在線發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所張兆群研究員領導的中芬合作團隊完成的關于內蒙古烏蘭塔塔爾古地磁及相關生物環境協同演化關系的研究成果。結果表明烏蘭塔塔爾地區紅層是一段跨越始新世-漸新世界線的較長且連續的沉積序列(35Ma-27Ma),烏蘭塔塔爾剖面廣泛分布的風塵沉積表明亞洲干旱化的起始時間早于E-O界線,新的克克阿木動物群時代(34.8Ma)表明“蒙古重建”這一新生代重大的動物群轉換事件也早于E-O界線,進一步表明動物群轉換與始新世-漸新世轉折(E-O轉折)并不同步,動物群的變化是逐步而非突然的。

烏蘭塔塔爾化石點位于內蒙古阿拉善左旗、賀蘭山西側。上世紀八、九十年代黃學詩、王伴月研究員等人對該地區化石及地層做了很好的開拓性研究。從2009年開始,課題組重新對該地區展開系統的野外調查和發掘工作,過去的10年收獲了大量化石標本,為相關的生物演化及綜合地層學研究提供了充分的保障。

為解決以上問題,課題組利用內蒙古烏蘭塔塔爾長且連續的的第三紀中期紅層沉積及豐富的化石,進行了巖石地層、生物地層及磁性地層學的綜合研究。

建立了首個烏蘭塔塔爾古地磁年代框架,為動物群轉換、代表干旱化的風塵沉積的出現提供了相對精確的年代約束。結果表明:所研究的剖面連接起來從晚始新世一直延續到晚漸新世,年代范圍為35Ma-27Ma,跨越E-O界線。其中克克阿木剖面為35Ma-32.5Ma,其最底部化石層(KM01) 為34.8Ma,早于蒙古國湖谷地區(Valley of Lakes) Biozone A;上井剖面為32.5Ma-31Ma;烏蘭塔塔爾主剖面為31Ma-27Ma。

巖石學分析表明,巖石主體呈塊狀結構、粉砂級粒度及呈雙峰形態的粒度分布都非常類似典型的風成黃土和紅黏土,使我們不得不考慮烏蘭塔塔爾的沉積物源可能主要是風塵堆積。如果這一推斷是正確的,那么烏蘭塔塔爾的風塵沉積一直可以追溯到克克阿木剖面底部(34.8Ma),早于E-O界線,進一步暗示亞洲地區的干旱化可能早在始新世就開始了。

克克阿木動物群主要由嚙齒類構成,之前的研究認為該動物群時代為早漸新世最早期,是 “蒙古重建”后的代表性動物群。新的研究表明,該動物群時代為34.8Ma,早于E-O界線,說明“蒙古重建”這一新生代重大的動物群轉換事件也早于E-O界線,進一步表明動物群轉換與始新世-漸新世轉折(E-O轉折)并不同步。E-O轉折期間缺乏明顯的動物群變化說明動物群的變化是逐步而非突然的。

張兆群研究員與芬蘭赫爾辛基大學Anu Kaakinen博士為論文共同通訊作者,論文第一作者是赫爾辛基大學博士研究生Joonas Wasiljeff。本研究得到了國家自然科學基金、中科院戰略性先導科技專項(B類)、古生物化石發掘與修理專項經費、Waldemar von Frenckell基金和芬蘭科學院等的支持。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116125