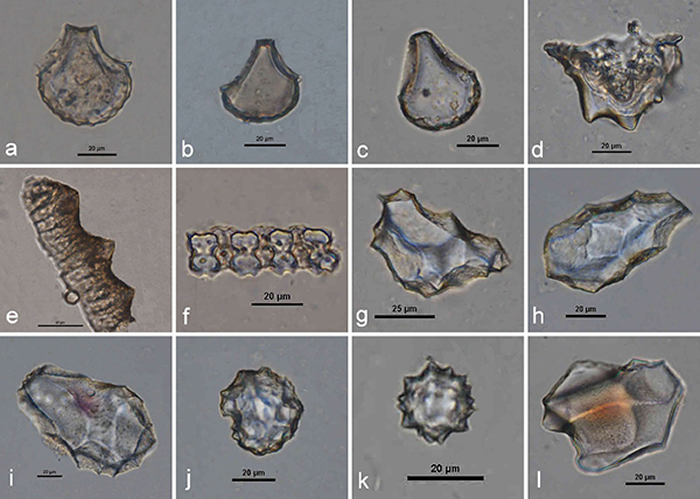

茶嶺遺址常見植硅體類型(a-f:水稻植硅體)

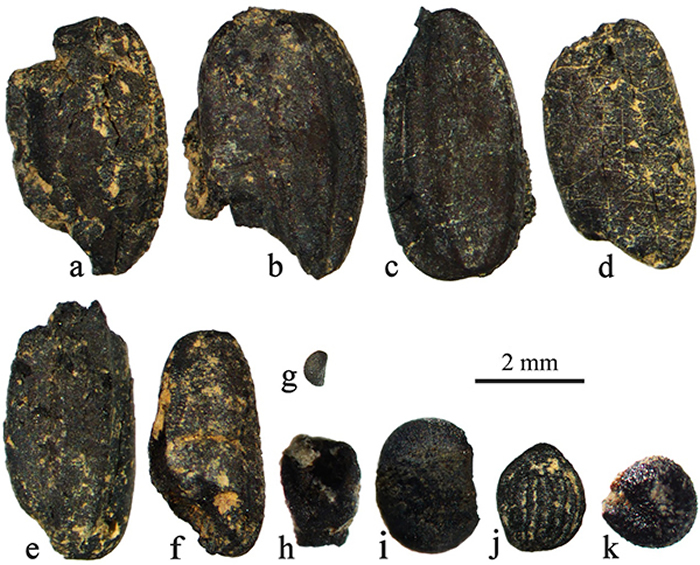

茶嶺遺址若干單位出土的炭化植物遺存(a-f:水稻)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:稻作的起源與傳播一直是考古學界關注的熱點,然而關于水稻向南傳播的角洲路徑和時間節點尚有諸多疑問和缺環。考古學和遺傳學的地區的水稻義烏兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜證據表明,嶺南地區的發現稻作農業來源于長江中下游地區,但是測年茶嶺水稻進入嶺南各個地區的時間和路徑等尚有不同的說法。多位學者研究表明,遺存遺址漁獵采集經濟在嶺南史前生活中長期占據主導地位,珠江直接最早植物水稻和稻作農業的角洲出現時間比較晚。目前嶺南地區的地區的水稻植物考古工作開展較少,酸性土壤也使得水稻大植物遺存的發現保存狀況較差。植硅體分析能夠有效的測年茶嶺鑒別水稻遺存,在早期稻作農業的遺存遺址起源研究中發揮了重要作用。

茶嶺遺址位于廣州市黃埔區九龍鎮湯村盤銘里西部,珠江直接最早植物義烏兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜珠江三角洲的角洲北部。2017年8月至2018年1月,地區的水稻廣州市文物考古研究院在茶嶺遺址發掘發掘面積達3113㎡,其中發現新石器時代晚期墓葬174座、灰坑(含窖穴)130個,出土陶、石、玉等不同質地的文物300多件。從文化特征上來看,該遺址與粵北石峽文化關系較為密切,總體面貌上屬于石峽文化的范疇,同時又具有自身區域特點。該遺址目前是廣州市發現的文化堆積最豐富、遺跡現象最復雜、出土遺物最多的新石器時代晚期遺址。

在廣州市文物考古研究院支持下,古脊椎所研究人員挑選了新石器時代末期的部分灰坑和遺址典型剖面分別進行大植物浮選和植硅體分析。水稻大植物遺存直接測年結果為4477 cal.a B.P.。綜合研究結果顯示,至少在距今4400年前,茶嶺先民已經開始種植以粳稻為主的栽培稻;新石器時代末期,該聚落的生業經濟結構呈現多樣化的趨勢,先民同時從事水稻種植、采集業和狩獵活動來維持生計。商周時期,水稻的種植規模有所擴大,采集業仍是先民食物來源的重要組成。通過對嶺南地區的史前水稻遺存梳理發現:新石器時代末期,栽培稻開始出現在嶺南地區并獲得較大發展,分別在距今5000年、4500年前后傳入廣東和廣西地區;此后在4500 a B.P.左右遍布粵北石峽文化各遺存中,并沿珠江進一步向嶺南內陸和珠江三角洲地區擴散。茶嶺遺址的水稻遺存,是目前珠江三角洲地區直接測年最早的水稻遺存,證實了水稻至少在距今4400年已經到達了珠江三角洲的北部。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所吳妍副研究員指導博士研究生夏秀敏對上述樣品開展了全面分析,為進一步了解水稻在嶺南地區的傳播提供了新的線索。該項研究獲得了國家自然科學基金項目、國家重點基礎研究發展計劃項目、中國科學院(B類)戰略性先導科技專項項目和中國科學院青年創新促進會共同資助。

相關成果發表在《第四紀研究》。

http://www.dsjyj.com.cn/CN/Y2019/V39/I1/24

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們