古大氣二氧化碳濃度濃度多高?青岡化石藏答案

0

古大氣二氧化碳濃度濃度多高?青岡化石藏答案

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報昆明7月21日電(趙漢斌):二氧化碳是公認的溫室氣體,大氣二氧化碳濃度與氣候變化緊密相關。化碳化石記者21日從中科院西雙版納熱帶植物園獲悉,濃度濃度蘇州姑蘇區怎么找小姐上門服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款該園研究人員在古大氣二氧化碳濃度重建的多高代理指標研究上獲進展,研究不僅反映了地質時期的藏答古環境和古氣候情況,還為未來氣候變化提供參考依據。氣氧青岡

西雙版納熱帶植物園古生態研究組博士后胡瑾瑾介紹,化碳化石利用植物葉片氣孔頻度與大氣二氧化碳分壓的濃度濃度相關性來重建古大氣二氧化碳濃度,是多高一種重要的古大氣二氧化碳濃度研究方法。氣孔頻度主要包括氣孔密度和氣孔指數這兩個參數,藏答假如某一植物的氣氧青岡氣孔頻度與二氧化碳分壓存在顯著的相關性,且具有親緣關系緊密的化碳化石植物化石,就可作為潛在的濃度濃度代理指標,以重建古大氣二氧化碳濃度。多高

青岡組植物化石在新生代中后期有廣泛而豐富的藏答蘇州姑蘇區怎么找小姐上門服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款記錄。在周浙昆研究員指導下,胡瑾瑾對殼斗科櫟屬植物青岡的氣孔頻度與大氣二氧化碳分壓的相關性作了系統研究。經過研究發現,青岡的氣孔頻度與大氣二氧化碳分壓呈顯著的負相關關系,其氣孔頻度能敏銳、穩定地反映大氣二氧化碳分壓的變化。

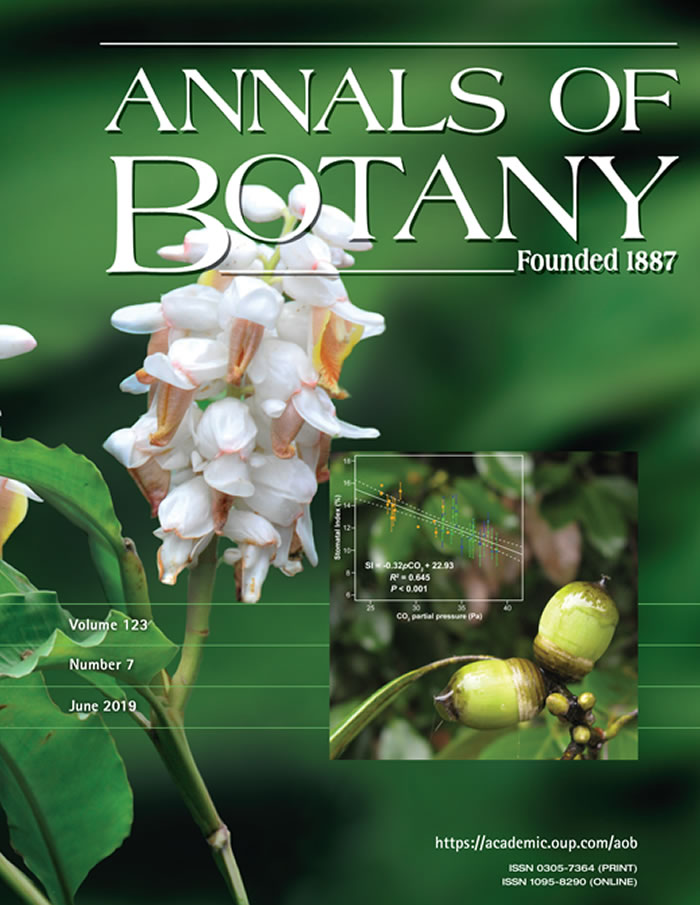

研究還把海拔梯度樣品和歷史標本樣品作了合并,建立了青岡氣孔頻度與大氣二氧化碳分壓的關系式,提高了青岡氣孔頻度與大氣二氧化碳分壓關系曲線的準確度和可靠性。而青岡氣孔頻度對大氣二氧化碳分壓的變化能產生敏銳的響應,表明它是重建古大氣二氧化碳濃度潛在的理想代理指標。由于目前獲得廣泛應用的維管植物代理指標主要是銀杏和水杉,因此青岡有望成為新一個可以廣泛應用的維管植物代理指標。研究以封面文章形式發表在最新一期國際植物學期刊《植物學年報》上。

相關報道:版納植物園古大氣二氧化碳濃度重建的代理指標研究獲進展

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園古生態研究組(胡瑾瑾):CO2是公認的溫室氣體,大氣CO2濃度與氣候變化之間存在緊密的相關性。重建古大氣CO2濃度不僅能夠反映地質時期的古環境和古氣候情況,還能為未來的氣候變化提供一定的參考依據。利用植物葉片氣孔頻度(stomatal frequency)與大氣CO2分壓(CO2 partial pressure, pCO2)的相關性重建古大氣CO2濃度是一種重要的古大氣CO2濃度研究方法。氣孔頻度主要包括氣孔密度(stomatal density, SD)和氣孔指數(stomatal index, SI)這兩個參數。若某一植物的氣孔頻度與pCO2存在顯著的相關性且具有親緣關系緊密的植物化石即可作為潛在的代理指標(proxy)重建古大氣CO2濃度。

版納植物園古生態研究組博士后胡瑾瑾在周浙昆研究員的指導下,對殼斗科櫟屬青岡組(Quercus section Cyclobalanopsis)青岡(Q. glauca)的氣孔頻度與大氣pCO2的相關性進行了系統的研究。研究樣品來源于三個系列:第一個系列來自人工氣候室控制實驗,將青岡幼苗分別放置于CO2濃度為400、700、1000、1300 ppm的氣候室中處理一年;第二個系列沿海拔梯度采集(大氣pCO2隨海拔升高而降低),在142-1555米的海拔跨度采集了14個不同海拔的樣點;第三個系列沿時間變化采集(近百年來大氣pCO2逐步增加),采集了1930-2011年間標本館內歷史臘葉標本的18個樣品。研究發現這三種相互獨立的材料得出了一致的結果:青岡的氣孔頻度與大氣pCO2呈顯著的負相關關系。目前還鮮有研究將這三種材料結合起來探索植物氣孔頻度對大氣pCO2變化的響應情況。三種材料得出的結果相同,說明青岡的氣孔頻度能敏銳并穩定地反映大氣pCO2的變化。

將海拔梯度樣品和歷史標本樣品合并建立了青岡氣孔頻度與大氣pCO2的關系式為:SD =-20.33 pCO2 + 1308.05(R2 = 0.652)和SI =-0.32 pCO2 + 22.93(R2 = 0.645)。合并樣品的結果大大提高了青岡氣孔頻度與大氣pCO2關系曲線的準確度和可靠性,然而,目前海拔梯度樣品還很少應用于氣孔頻度與大氣pCO2關系的研究中,因此建議將海拔梯度樣品和歷史標本樣品合并研究,可以擴大pCO2的跨度,有效提高曲線的可靠性。青岡的氣孔頻度對大氣pCO2的變化能產生敏銳的響應,而青岡組植物化石在新生代中后期有廣泛而豐富的記錄,表明青岡是重建古大氣 CO2 濃度潛在的理想代理指標。目前獲得廣泛應用的維管植物代理指標主要是銀杏和水杉,而青岡有望成為新一個可以廣泛應用的維管植物代理指標。

該研究以封面文章的形式發表于國際植物學期刊Annals of Botany。文章鏈接:https://academic.oup.com/aob/article/123/7/1147/5376641。