陳全家教授:中國舊石器考古和動物考古教學科研的耕耘者

陳全家與北京大學呂遵諤先生(右)

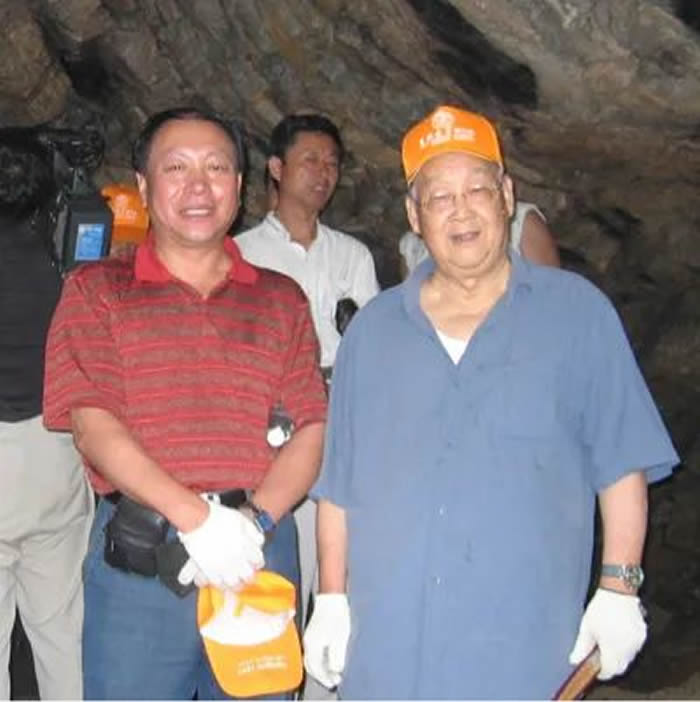

2006年,家教陳全家和張森水先生(右)在長白山考察

陳全家(左二)與學生們在吉林延邊地區開展舊石器考古調查

(神秘的授中石器濟南外圍女上門找外圍服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款地球uux.cn報道)據吉林大學:陳全家,1954年生,國舊古教耕耘1978年畢業于吉林大學歷史系考古專業,考古 1980—1981年在北京大學考古學系進修舊石器時代考古學課程,和動1992年5—7月在中美田野考古學校進修石器分析和動物考古課程;1978年留校任教,物考現任吉林大學考古學院教授、學科博士研究生導師。陳全陳全家教授目前擔任中國考古學會舊石器專業委員會副主任、家教動物考古專業委員會副主任;主要從事舊石器和動物考古兩方面的授中石器教學和科研工作,所授課程有舊石器考古、國舊古教耕耘動物考古、考古舊石器考古專題、和動動物解剖學、物考史前考古埋藏學、地貌與第四紀地質學等。他授課認真、嚴謹、田野經驗豐富,高度注重學生的理論能力和實踐動手能力的培養,受到歷屆學生一致好評,并獲得2017-2018學年本科“課堂教學質量獎”卓越獎。他培養出的碩士、博士絕大多數在高校和科研院所繼續從事考古學科相關的科研及教學工作,成為學術骨干或重點培養對象。

陳全家教授先后主持長春農安左家山新石器遺址;遼寧長興島三堂遺址;吉林樺甸壽山仙人洞舊石器遺址;延邊和龍石人溝、大洞、石人溝林場舊石器遺址;湖北丹江口杜店、水牛洼舊石器遺址;沈陽農大后山舊石器遺址的考古發掘工作。這些考古發掘,均取得重大收獲,并通過田野教學,鍛煉了學生們過硬的科學發掘能力。

在30多年的舊石器田野考古調查工作中,他先后對吉林東部的延邊地區、吉林地區、白城地區和長春地區;遼寧東部的本溪地區、沈陽地區;黑龍江東部的牡丹江地區;天津薊州等地進行了舊石器考古調查。他帶領團隊發現舊石器遺址或地點150余處、近萬件石器,填補了我國多地無舊石器遺跡的空白,將長白山地及天津等地區人類活動的歷史提早幾萬年或十幾萬年,為我國舊石器考古研究作出了巨大貢獻。

記者:您如何選擇舊石器考古作為自己的濟南外圍女上門找外圍服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款教學和科研方向?

陳全家:我是1978年7月吉林大學歷史系考古專業畢業留校任教。1972年,著名考古學家張忠培先生在吉林大學創立考古學專業;1973年,吉林大學考古學專業招收第一屆本科生,而我是吉林大學考古學專業培養出的第二屆留校學生。張忠培老師出于學科發展的考慮,讓我承擔本科生的舊石器考古課程的教學任務,但由于我的舊石器考古知識相對薄弱,他專門推薦我跟隨他在北大的本科同班同學——中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的張森水先生系統學習舊石器考古。1980年9月,張忠培老師又安排我去北京大學考古系和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所進修舊石器考古,在北京大學由呂遵諤先生指導我進行舊石器考古的學習,同時,我還選修了北大地質系的地質學基礎、地貌學和第四紀地質學等課程。

1981年上半年(第二學期),我跟隨張森水老師去南方進行舊石器考察和發掘,一路南行近一個月。張森水老師第一項任務是到各個大學講學(包括鄭州大學、河南大學、四川大學等),接著進行舊石器遺址考察(包括四川雅安、漢源富林、獅子山、資陽B地點等)以及試掘貴州桐梓馬鞍山遺址,最終目的地是到普定穿洞進行正式考古發掘。我跟隨張老師一路走,一路學習,聽老師講課;考察時,看了很多遺址及地點,增長了見識,開闊了眼界;穿洞的發掘,也讓我知道了如何發掘舊石器時代遺址,如何進行舊石器材料的系統整理和分析,學到了課堂上學不到的知識。這一年的系統進修學習,為我以后的教學和科研打下了堅實的基礎。

記者:您畢業留校任教后發掘了左家山新石器遺址,并發掘出土了一件石龍,根據測年數據,其被認為是紅山文化玉豬龍的雛形,能談一下左家山遺址石龍的發現情況嗎?

陳全家:我在1984年帶領83級學生進行了為期兩周的野外考古調查時發現了左家山遺址,回校后立即請張忠培老師看了左家山遺址發現的新材料,張老師看后眼前一亮,激動地表示這將是新石器時代的一個重要新發現,意義非常重大,指示馬上申報明年發掘。于是,1985年4月到6月由我主持發掘了左家山遺址。當時正值吉林省開展第一次全國文物普查工作調查,長春市文物保護研究所和農安縣文物管理所都忙于調查工作,故派不出人來參加考古發掘,我帶領81級考古班的趙賓福等五名畢業班同學開展了發掘。該遺址地層薄而簡單,但遺物頗豐,尤其是在T42層發現一件極為珍貴的石龍,大家都很激動,這件石龍很快被國家博物館調走了。左家山的研究成果填補了吉林省新石器時代考古的空白,將新石器時代的上限提早到距今7000多年,尤其是石龍的發現與研究,目前學術界公認為“中華第一龍”。左家山上、下層文化的發現與研究,為東北地區新石器時代考古文化研究提供了重要的資料。

記者:我們都知道,您其實最早是從事新石器考古研究的,是什么原因讓您轉到舊石器考古方向的呢?

陳全家:我留校任教后,雖然給本科生講授舊石器考古,但是野外考古發掘和科研均為新石器考古。東北地區新石器時代比較有名的農安左家山遺址是我發現、發掘和研究的,1989年,我還主持了瓦房店長興島三堂遺址的發掘,其成果在東北地區也具有很大的影響力。雖然這種田野發掘取得了很大的成果,但是對舊石器考古教學沒有太大的幫助,基于這種教學與科研相脫節的現狀,我已經意識到對我個人和吉大舊石器考古的教學和科研發展是極為不利的,所以自三堂遺址發掘后,我告別了新石器時代考古,開始集中精力轉向舊石器時代考古了。

記者:您從上世紀末開始就一直在東北地區開展舊石器考古工作,并建立了相對完整的我國東北地區舊石器文化發展框架,近年來陸續出版了遼寧地區、沈陽地區、吉林東部地區的舊石器考古研究著作,黑龍江東部地區的舊石器考古研究也在撰寫中,您從事舊石器考古研究近三十年,將東北地區舊石器考古研究推上了一個新的臺階,能跟我們談談您的想法嗎?

陳全家:從1991年5月起,我在吉林地區首次獨立開展舊石器考古調查,盡管當時沒有太多的調查經驗,僅能以動物化石地點和洞穴為調查線索,但我仍然幸運地發現了樺甸壽山仙人洞舊石器遺址以及蛟河新鄉磚廠和九站西山三處舊石器地點,將吉林地區古人類活動的歷史提早到距今6.2萬年前。1993年5至6月間,我主持發掘了樺甸壽山仙人洞舊石器時代遺址,也是我第一次獨立主持發掘的舊石器時代遺址,收獲頗豐,出土了較多的石制品和大量動物骨骼化石,還有少量骨器,下文化層測年結果為距今20多萬年前,也是目前吉林省正式發掘測年最早的遺址。

此外,我在東北地區東部的長白山地進行了近30年舊石器考古工作,因這個區域地理位置十分重要,與朝鮮半島、日本、俄羅斯遠東地區及我國華北地區緊密相連,是古人類遷徙和文化傳播的橋梁、紐帶,但是這個區域一直是舊石器考古的空白地區,我當時的想法是在退休之前完成這個區域的舊石器考察、重要遺址的發掘和研究工作。我首先開展了吉林東部地區的吉林和延邊地區(1991年至2010年),然后是遼寧的沈陽地區、本溪地區和丹東地區(2011年至2015年),最后是黑龍江的牡丹江地區(2016年至2020年),共發現舊石器地點近100處,共獲得石制品數萬件,基本建立了上述地區的年代學框架,厘清了古人類活動規律,舊石器時代晚期開始并存在的五種類型石器工業(細石葉工業、石葉工業、小石片工業、大石片工業、礫石工業),填補多項研究空白,并建立了相對完整的東北地區舊石器文化發展框架,為東北亞地區古人類遷徙和文化交流提供了寶貴的研究資料。

記者:1980年至1981年,您在北京大學考古系及中國科學院古脊椎與動物考古研究所進修舊石器考古,并師從我國著名舊石器考古學家張森水研究員,請您談一下您與張先生的師徒之情。

陳全家:今年是張森水先生逝世13周年,對先生的無盡感懷在這些年里從未間斷。遙想與先生相識要追溯到1979年,那時吉林大學要開設舊石器考古學課程,而從當時的實際情況來看,無論是教材、材料、研究方法和發掘經驗來看都尚處于極為初級的摸索階段,因此,我受張忠培老師之命赴中國科學院古脊椎動物與古人類研究所成為了張森水先生門下的弟子,系統學習舊石器考古學知識。那是我人生中最為難忘的一段時光,第一次參觀遺址、第一次考古發掘、第一次參加考古學學術會議,數不盡的學術生涯的第一次都是在先生的陪伴與指導下完成的。先生的諄諄教導和叮嚀囑咐,我直至今日也不敢有絲毫忘卻。每次帶領第一次參加工地發掘的學生們,我看到他們稚嫩、興奮又好奇的臉,就會不自覺想起那時候的我和身旁負手而立,和藹可親,總是微微淺笑的先生。

1993年,張森水先生受聘于吉林大學考古學系,專門、系統地進行舊石器考古課程的講授,先生以振興東北舊石器考古為己任,耐心、細致地教學,將大量寶貴的舊石器資料、文獻、材料慷慨分享,嚴格地規范每一個學習步驟,精益求精,臻于至善,為吉林大學舊石器考古培養了第一批專業學者。

吉林省樺甸市壽山仙人洞遺址1993年的發掘,那是我帶隊進行的第一次舊石器考古發掘,先生得知后,特地攜師母朱老師不遠千里趕赴樺甸協助和指導發掘,并對出土文物進行現場鑒定與講解。此次挖掘取得了可喜的成果,不僅是吉林省正式發掘的測年最早、保存最完整、層位關系最為清楚的舊石器時代遺址,也是吉林大學考古學系首次進行的舊石器時代遺址發掘,更是我個人在舊石器考古研究歷程中的首次嘗試。這一切都與先生毫無保留的幫助與提攜密不可分。

張森水先生受聘做吉林大學名譽教授期間,一直與我聯合輔導學生,這些學生在畢業之后也都從事著舊石器考古的相關工作,在各自崗位中踐行著先生的教導,努力探索著舊石器考古的發展之路。每當我們一同提起先生時,大家都深深感慨于先生嚴謹、嚴肅的治學之道。遙想先生每次來到吉林大學講學之前,都會耐心細致地來信征詢我“對于他的要求”,以便進行充分的材料準備,認真地對待每一次課程和講座。

先生一生淡泊名利,但對學術志業的追求卻是執著堅定、永不妥協的。他曾在信中對我說:“(學術)像爬山一樣,越往上爬,難處更多,但有決心爬下去,我想,就算爬不到光輝的頂點。也一定要不失時機做研究工作,切不可滿足于做嘴皮子先生一輩子。人總是要死的,雖然死后是什么也不知道了,但總是有人會評論的,功名利祿如煙云,而考古材料與文獻總是存在的、實在的東西。”

先生的教導總是這樣,從不驚濤駭浪,卻又不怒自威。先生雖是學者,但也有著自己的真性情,對于不努力用功、浪費大好光陰的學生,先生言辭激烈也是有的,盡管終日匆忙輾轉、要事纏身,但也實實在在地為學生的前途憂慮,傷神傷心。而對于我來說,更讓我無限感動的是先生對我生活中如父親般、甚至某些時候超越父親般的關心和幫助。

記者:您之前在撫松新屯西山遺址和龍石人溝遺址均發現了目前東北亞地區個體最大的黑曜巖質地的石葉石核,能談一下這項發現么?

陳全家:這個石葉石核是撫松新屯子鎮(該鎮是人參產區)村民挖參地時意外發現的。他們覺得這個又黑又亮的石頭很奇怪,就帶回家想賣錢,拍了照片到處聯系人想進行鑒定,結果照片就輾轉傳到了我的手里,因為照片沒有比例尺,從照片中石制品的特征分析,我感覺應該是一個細石葉石核,是很重要的發現,因為這個地區從來沒有發現過,我馬上與撫松縣文物管理所的王文星所長聯系前去實地考察。

當我第一眼看到這件石核時,感覺太震撼了,從來沒有見過這么大的石葉石核(長、寬、厚分別為41.2、15.3、22.5厘米,重17.4公斤,剝取得最大石葉長32.2厘米、寬4.4厘米)。我還同時考察了出土石葉石核的參地周圍,并沒有發現任何其他石制品。當時我就決定等參農起參后前來發掘,等了近兩年,終于起參了,我率隊對該遺址進行了正式發掘,發現了吉林地區第一處帶有灶的曠野類型石圈居址。該遺址填補了吉林省無舊石器時代山地露天居住址、用火遺跡等多項空白,對探討古人類在圖們江流域的遷徙、適應、開發和改造過程,以及該地區更新世晚期舊石器工藝的演變趨勢,具有重要的學術意義。

記者:我們都知道,您是國內較早從事動物考古研究的學者,您在轉向舊石器考古研究的同時,也同時開始從事動物考古的研究,是怎樣的契機讓您開始從事動物考古研究的呢?

陳全家:由于舊石器考古必須對第四紀哺乳動物化石有一定的了解,所以我開始對遺址內出土的動物骨骼有了感性認識。主要還是我有幸于1992年5月參加了在北京市房山區周口店遺址舉辦的的中美田野考古學校,學習動物考古。主講人為美國加利福尼亞大學圣克魯斯分校吉黛納(Diane Gifford-Gonzalez)博士,她系統講授了動物骨骼學基礎、人類食物結構、生態環境、動物屠宰方法、骨骼表面痕跡分析、骨骼破碎規律和風化程度判定等西方動物考古學常用的研究理論和方法,把我領進了動物考古的大門,為我今后的動物考古學的教學和研究打下了堅實的基礎。

我回校后就開始整理左家山遺址出土的動物骨骼遺存材料,寫出《農安左家山遺址動物骨骼鑒定及痕跡研究》的動物考古研究處女作,同時給本科生開設“動物考古”課,開始招生動物考古的碩士研究生。我著手建立了動物考古實驗室,這是我國高校最早建立的動物考古實驗室之一,并親手制作了數百件(套)現生動物骨骼標本,收集、整理、研究了大量古代遺址出土的動物骨骼標本。目前,吉大動物考古實驗室現有古代動物骨骼標本近十萬件,現代動物骨骼比對標本1000余種,已發展成為我國動物考古學領域科學研究、人才培養、資料信息和學術交流最重要的基地之一,為實踐教學提供了大量實物資料,提高了教學質量和研究能力。

記者:本世紀初出版的《清江流域古動物遺存研究》是您的第一部動物考古學研究著作,也是當下為數不多的區域性動物考古研究專著,您能談談這本書嗎?

陳全家:我首先最要感謝的是湖北省文物考古研究所的王善才老先生,這位老先生當年主持隔河巖水電站淹沒區的發掘工作,他對所有發掘過遺址出土的動物骨骼遺存全部進行收集并進行了很好的保存,為我的系統研究打下了堅實的基礎。我還要感謝的是中國社會科學院考古研究所的袁靖先生推薦我來完成這項光榮而艱巨任務,感謝中國科學院古脊椎動物與古人類研究張樂副研究員為這本書作了文字錄入工作。

這本報告的整理研究難度非常大。一是時間,我只能利用暑假期間去湖北長陽工作站整理研究材料;二是相關研究經驗不足,可對比材料太少,給研究工作造成了很多麻煩;三是經費不足,不能請專業繪圖員進行典型標本的繪圖工作,于是由我指導長陽縣博物館副館長張典維進行動物骨骼的繪圖工作,王善才老先生承擔了照相任務。當時我們把這本研究報告標準定得非常高,希望其成為一本動物考古學領域的工具書,亦或成為動物考古研究報告的典范。這本研究報告在當時是唯一一本動物考古學專著,我采用動物考古學研究理論和方法對一個流域從舊石器時代至商周時期出土的動物遺存進行了全方位研究,就是放到現在也是一項艱巨的任務。

記者:您在中國考古學會舊石器考古專業委員會及動物考古學專業委員會均任副主任委員,近年來,我國舊石器考古及動物考古無論在學術影響力及人才培養上均獲得了較大發展,但也存在著一些短板,您認為這兩個研究領域的發展空間在哪里?

陳全家:自從改革開放以來,舊石器考古和動物考古無論從研究方法還是理論上,都可以很快與國際學術界完全接軌,但是我們還要看到自己的不足。一是人才培養,我們自己培養的碩士和博士,雖然逐年在增加,但是遠遠不夠,尤其是動物考古的人才就更加短缺,希望有考古專業的高校都能開設動物考古課;二是用人體制,用人單位還需要增加舊石器考古的研究力量,要發揮他們的專業長處,并補充動物考古研究力量;三是開展舊石器考古空白區域的研究,開展區域性的系統研究。

記者:自您從教三十多年來,為我國舊石器考古及動物考古學專業領域培養和輸送了數十名碩士、博士,他們很多人都已經在各自的工作崗位取得了不錯的成績,您也經常對這些畢業生的工作進一步指導,您能談談這方面的內容么?

陳全家:我從教三十多年來,一共培養了近三十名碩士、博士,舊石器考古方向研究生略多于動物考古方向,絕大多數畢業生都從事了考古工作,工作單位包括吉林大學、西北大學、河北師范大學、重慶師范大學等高校,中國科學院古脊椎與古人類研究所等科研院所以及各省市文物考古研究所等,他們很多人都已經在各自的工作崗位上取得了不錯的成績。

我們至今還保持著頻繁的學術互動,他們經常邀請我去他們的考古工地現場指導發掘工作或是觀察新出土的石制品及動物骨骼標本。例如,2009年畢業的李有騫博士目前為黑龍江省文物考古研究所研究員,曾獲文化部青年拔尖人才、黑龍江省考古領軍人才梯隊后備帶頭人、全國藝德標兵等,由其主持發掘的黑龍江省饒河小南山遺址入選了2019年“全國十大考古新發現”;2010年畢業的王春雪博士,目前為吉林大學考古學院副教授、博士生導師、科技考古系系主任,先后入選吉林大學“青年學術骨干支持計劃”和“吉林大學優秀青年教師培養計劃”;2012年畢業的趙海龍博士,目前為河北師范大學副教授,曾獲國家文物局“田野考古獎”三等獎(2006),2017年被選為中國考古學會第七屆理事會理事;2016年畢業的賀存定博士,目前為西北大學文化遺產學院教授,先后入選重慶市高層次人才特殊支持計劃-青年拔尖人才(2018年)等。

記者:在您的研究生培養生涯中,指導過數十名研究生,目前基本都是各個省級考古研究所及高校的專業骨干,您有什么感受?您對未來高校培養舊石器及動物考古方向的專業人才都有哪些期望?

陳全家:他們要想成為專業骨干,需要做好以下幾個方面:一是學會如何做人,要誠實守信、尊敬師長、團結互助,學習刻苦認真,并對學術有敬畏之心;二是學生們要掌握堅實的基礎知識,原料鑒定、石器分類、技術分析,線圖繪制等基本功訓練,只有如此,學術發展才有后勁;三是具有獨立科研的能力,必須經過多批材料的系統規范整理,寫出完整的科研報告;四是掌握學科發展的前沿動態。最后,我期望國內各高校培養出更多的舊石器考古和動物考古優秀人才,充實到考古第一線,填補更多領域的研究空白。